アジング用ジグヘッドの選択肢は年々増えていますが、「結局どれが最強なのか?」という問いに、私がたどり着いた答えは明確です。

それが土肥富(ドヒトミ)のレンジクロスヘッド。刺さりやすさ・操作性・レンジキープ力のすべてが高水準で、今では“結論ジグヘッド”と呼べる存在です。

私はこれまでにアジングで1,000匹以上のアジを釣ってきた中で、さまざまなジグヘッドを試してきましたが、レンジクロスヘッドほど刺さりの鋭さとフッキング性能に優れたモデルは他にありません。

特に小アジングにはフロードライブヘッド、通常のアジングにはレンジクロスヘッドという使い分けが、今の私の中ではベストな選択肢となっています。

どちらも土肥富製のフックを採用しており、細くても驚異的に刺さりやすいという特徴があり、掛けたアジをしっかり取り込むことができます。

本記事では、そんなレンジクロスヘッドの性能・特徴・他モデルとの違いを、実体験をもとに詳しく解説していきます。

ジグヘッド選びに悩んでいる方や、「乗らない」「すっぽ抜ける」といった悩みを抱えるアジンガーにとって、きっと参考になるはずです。

レンジクロスヘッドはオススメ?その魅力と土肥富のフックの凄さを解説

結論からいうと、、、

土肥富(ドヒトミ)の「レンジクロスヘッド」は“刺さり”と“操作性”の両立という意味で、現時点で最もおすすめできるアジング用ジグヘッドです。

特に15cmを超えるアジをジグ単で確実に掛けたいなら、私は迷わずこれを選びます。

レンジクロスヘッドは、土肥富(ドヒトミ)が製造するアジング用ジグヘッドの中でも特に完成度が高く、玄人からの信頼が厚いモデルです。

私自身、これまでにアジングで1,000匹以上のアジを釣ってきた中で、最も信頼しているジグヘッドのひとつがこのレンジクロスヘッドです。

特に、ドヒトミ製ならではの極細・高強度フックの刺さりやすさと、軽量でも操作が明確に伝わる“レスポンスの良さ”は、他のジグヘッドとは一線を画します。

ここでは、まずレンジクロスヘッドの基本的な設計やスペックについて整理しつつ、なぜ「結論ジグヘッド」と言えるのかを掘り下げていきます。

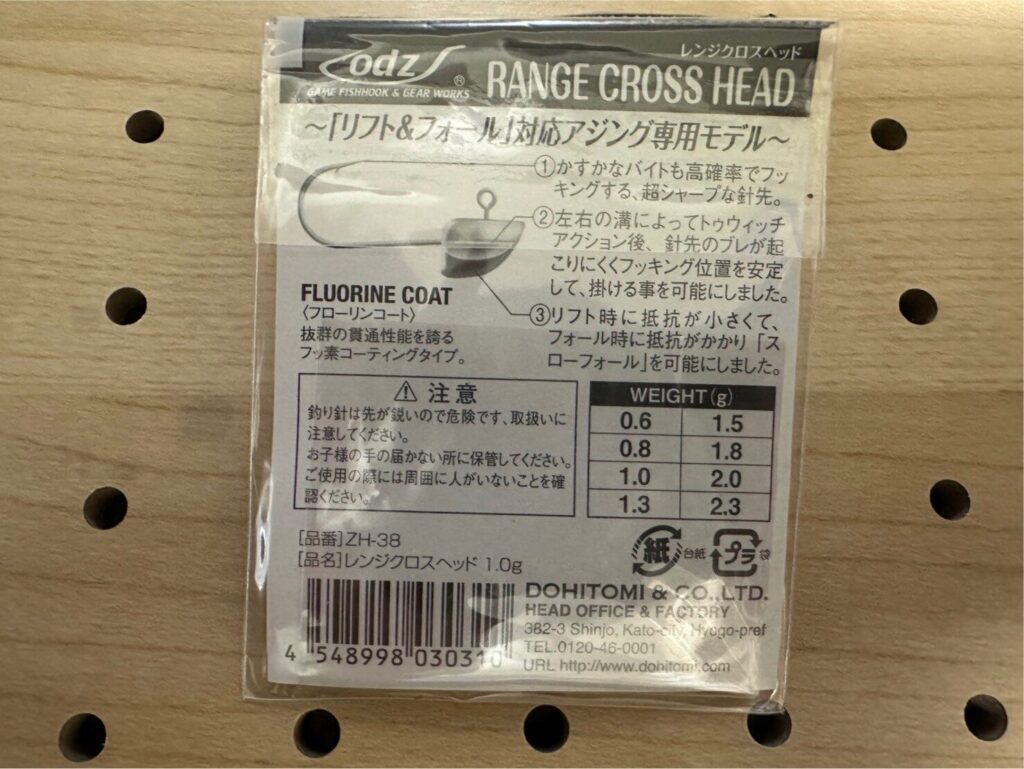

土肥富 レンジクロスヘッドのスペック

| 重さ(g) | フックサイズ | 入数 | 線径 | フックコーティング |

|---|---|---|---|---|

| 0.6g | M(4号) | 5本 | 0.56mm | フッ素コート |

| 0.8g | M(4号) | 5本 | 0.56mm | フッ素コート |

| 1.0g | M(4号) | 5本 | 0.56mm | フッ素コート |

| 1.3g | M(4号) | 5本 | 0.56mm | フッ素コート |

| 1.5g | M(4号) | 5本 | 0.56mm | フッ素コート |

| 1.8g | M(4号) | 4本 | 0.56mm | フッ素コート |

| 2.0g | M(4号) | 4本 | 0.56mm | フッ素コート |

| 2.3g | M(4号) | 4本 | 0.56mm | フッ素コート |

重さは0.6g~2.3gまで8種類の展開で、全てフックの大きさは同じになっています。

土肥富(ドヒトミ)のフックが“刺さり最強”な理由

レンジクロスヘッドに使われている土肥富(ドヒトミ)製のフックは、刺さりの鋭さと信頼性で多くのアングラーに支持されています。

私自身、これまでに1,000匹以上のアジを釣ってきた中で、ここまで刺さりが速くてフッキング率が高いフックは他にありません。

土肥富はややマイナーなメーカーに見えるかもしれませんが、実は“フックの性能”に関しては業界でも非常に評価が高い老舗です。

その実力を示す例として、ダイワの月下美人シリーズの新作「アジングジグヘッドTG」にも、土肥富のフックが採用されているほどです。

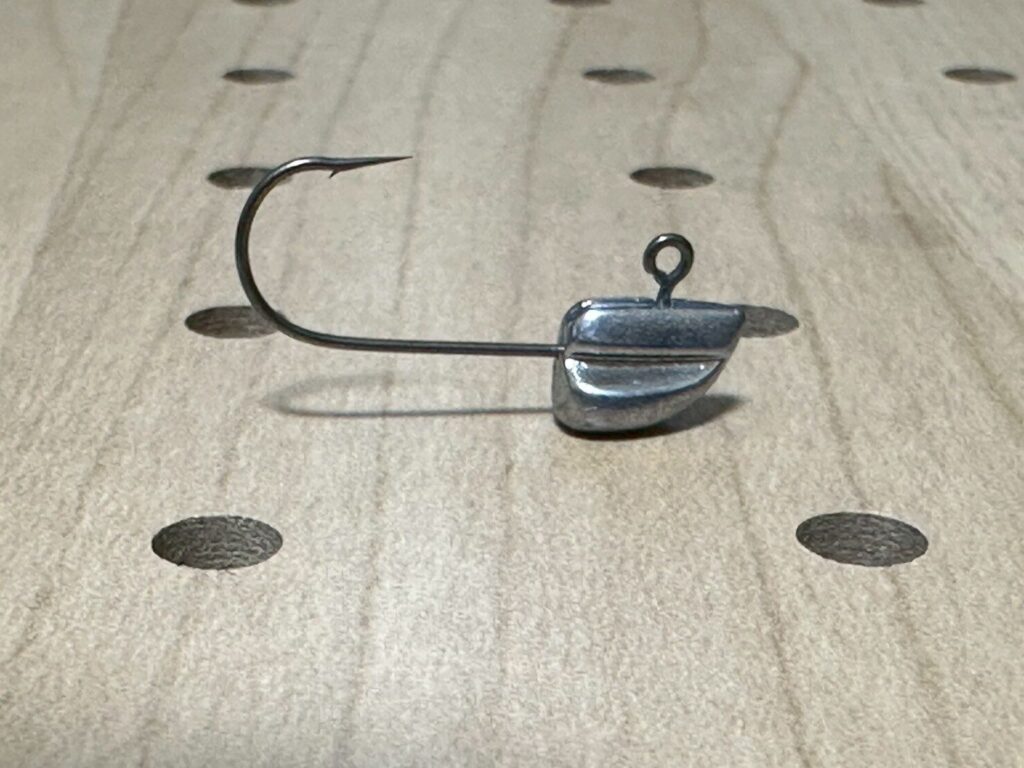

最大の特長は、極細設計ながら強度が高く、フッ素コーティングによって貫通力が極めて高いという点。

アジのような口が柔らかく吸い込みの弱い魚でも、ほんのわずかな力でスッと刺さるため、「アタリがあっても掛からない」といったストレスが激減します。

また、細軸であるにもかかわらず耐久性にも優れており、1匹釣るごとにフックを交換する必要がない点も実釣では大きなメリット。

仮に豆アジの数釣りや連発時でも、フックポイントがすぐに鈍ることはなく、釣果の再現性が非常に高いです。

アジングにおいては、掛けた瞬間の“初速”がすべてとも言われます。そんな中で確実に掛けて、バレにくく、長く使える土肥富のフックは、まさに理想的な性能を備えているといえるでしょう。

操作感・レスポンスの良さが際立つ理由

レンジクロスヘッドは、軽量モデルでも操作感が非常にクリアで、アクションに対する反応が速いのが大きな特徴です。

0.8g〜1.0gあたりのレンジであっても、リグが「今どこにいるか」「何をしているか」が明確に伝わってくるため、細かいレンジ調整やスローな誘いでも感覚がボヤけません。

フォール用との記載もありますが、リトリーブの使用の方がむしろ良い動きをします。

特に表層〜中層でのレンジキープ力が優れており、流れの中でも余計な揺れや乱れが少なく、“狙ったコースを通す”精度が非常に高いのが魅力です。

軽いジグヘッドだと操作感が曖昧になりがちですが、レンジクロスヘッドはアタリを明確に感じ取りやすく、ラインやロッドを通じて伝わる情報量が多いのも強みです。

実際に私自身も、風がある日や潮流の変化があるタイミングでも、レンジクロスヘッドなら操作が乱れずしっかり釣果につなげることができました。

「乗らない」「アクションがわからない」という悩みがある方にこそ、一度使ってみてほしいジグヘッドです。

土肥富 レンジクロスヘッドの使い方と相性の良いワーム

ここまでレンジクロスヘッドの性能やフックの優秀さについて解説してきましたが、実際にどんな使い方をすれば最大限活かせるのか?という点も非常に重要です。

また、合わせるワームによってアピール力や操作性、フッキングのしやすさも大きく変わるため、相性の良い組み合わせを知っておくことは釣果に直結します。

この章では、レンジクロスヘッドの使い方・アクションのコツ、そして実際に使って実績が高かったおすすめワームについて、私の経験も交えて解説していきます。

使い方・アクションのコツ

レンジクロスヘッドはフォールでも巻きでも使える万能タイプのジグヘッドですが、私が最も効果を実感しているのは表層〜中層でのスローなリトリーブです。

特に潮に乗せてドリフト気味に引くと、レンジをキープしながら自然なアクションが出せるため、スレたアジにも口を使わせやすくなります。

着水後はラインテンションを緩めずにフォールさせて、アタリを拾える姿勢で待つのが基本。

反応がなければロッドをゆっくり立ててテンションを保ったまま巻く→ステイ→また巻くという巻き+間(ま)を意識した操作が有効です。

アジの活性が高い時や、ベイトが小魚の時は小さなショアジギングのようなアクションも効果的です。

竿の動きに対してのレスポンスが非常に良く、キビキビと動いてくれます。

また、風がある日や波っ気が強い時は、あえて1.3g〜1.8gあたりのやや重めのウェイトを選んでレンジを安定させるのがおすすめです。

このときも、レンジクロスヘッドの姿勢の安定性とフォールのバランスの良さが活きてきます。

基本はスロー、でも潮や状況に合わせてリズムを微調整できる自由度の高さこそが、レンジクロスヘッドの真価です。

相性の良いおすすめワーム

私がレンジクロスヘッドと組み合わせて最も多く使っているワームが、reins(レイン)の定番ワーム「アジアダー」です。

アジングにおいて圧倒的な信頼を誇るこのワームは、ボディのしなやかさと細身のシルエットが特徴で、刺さりの良いフックとの相性も抜群。

レンジクロスヘッドの操作感・レスポンスの良さを損なうことなく、自然なドリフトや巻きでもしっかりアピールしてくれるため、まさに万能型の組み合わせだと感じています。

カラー選びやサイズ調整によってナイトゲームからデイゲーム、常夜灯下から沖の潮目狙いまで幅広く対応できるのも魅力。

どのワームを合わせようか迷っているなら、まずはアジアダー+レンジクロスヘッドの組み合わせを試してみてください。

▼アジアダーのインプレ記事はコチラ▼

レンジクロスヘッドの注意点と他モデルとの使い分け

レンジクロスヘッドは間違いなく“結論ジグヘッド”のひとつですが、どんな場面でも万能というわけではありません。

刺さり・操作性・レンジキープ力は非常に優秀ですが、使い方や状況によっては他のジグヘッドの方が適しているケースもあります。

また、刺さりが良いフックだからこそ気をつけたい耐久性やロスト時のコストといった側面もあるため、ここでは注意点と実際の使い分け方について整理しておきます。

フックの強度・耐久性

レンジクロスヘッドに搭載されている土肥富製のフックは、極細にもかかわらず強度が非常に高いのが特長です。

私自身、これまでに40cmを超えるアジや、外道のシーバスを問題なく抜き上げた経験もあり、実釣ベースでの信頼性は非常に高いと感じています。

ただし、当然ながら太軸の大物狙いジグヘッドと比べれば、曲がりやすさや折れやすさといった面では劣るのは事実です。

特に、ドラグ設定が強すぎたり、不意に大物が掛かったときはフックが変形する可能性もあるため、無理なファイトには注意が必要です。

実際に私もアジングをしていた時に不意に青物が掛かった時に、フックを折られた経験があります。

とはいえ、アジングという用途で見れば、必要十分な強度と最高クラスの刺さり性能が両立されており、1日中使っても信頼して投げ続けられる耐久性を備えているのは間違いありません。

大物狙いに限定するなら、同じ土富肥の「レンジクロスヘッドギガ」がおすすめです。

刺さりやすさはそのままに、大物対応のヘビーワイヤーフック搭載でさらに強度が高められた大物専用モデルです

フロードライブヘッドとの違いと使い方

同じ土肥富のアジング用ジグヘッドの最小モデルが「フロードライブヘッド」です。

私自身は小アジングには「フロードライブヘッド」、通常のアジングには「レンジクロスヘッド」という形で使い分けています。

状況にもよりますが、15cmを超えるかどうかで使い分けています。

どちらも土肥富製のフックを採用しており、刺さりに関してはどちらも申し分ありませんが、それぞれに適した役割と得意な状況があります。

フロードライブヘッドはフォール姿勢がさらに安定しており、軽量(0.4g〜)までラインナップされているため、豆アジや小型アジ狙いでの繊細な釣りに最適です。

また、アジの吸い込みがとても弱い状況でも小さなフックと軽い重さで違和感なく掛けられるという点が強みです。

一方、レンジクロスヘッドはやや大きめのアジや流れのある場所で、レンジをしっかりキープしたい場面に向いています。

軽量モデルでも操作感がクリアで、巻き・フォール・ドリフトすべてに高い汎用性を持っているため、迷ったらまずこれという安心感があります。

価格・ロストの痛みとコスパの評価

レンジクロスヘッドは、その性能を考えれば十分に妥当な価格帯のジグヘッドですが、唯一の弱点が“ロスト時の痛み”です。

税込で1パック500円~600円前後とはいえ、1本あたり約100円とやや高価です。

特に根掛かりが多発するようなポイントや、ボトムをズル引きするような釣りでは、1回の釣行で複数本失う可能性もあり、精神的にもコスト的にも少し気を遣う部分があります。

とはいえ、フッ素コーティングのおかげでフックが錆びづらく長く使えるのと、掛けられる確率が格段に上がり、バラしも減るという点を考えれば、最終的にはコスパが良いとも言えます。

1匹1匹の価値を高めたい方、釣果に直結する“武器”としてジグヘッドを選びたい方には、十分に納得できる投資だと思います。

なお、ロストのリスクが少ないポイントで使う・風が強い日は少し重めを選ぶなど、工夫次第でロストを減らすことも可能です。

まとめ|レンジクロスヘッドはアジングにおける“結論”の1本

土肥富(ドヒトミ)のレンジクロスヘッドは、刺さり・操作感・バランスの良さ、どれを取ってもアジング用ジグヘッドとして非常に完成度が高い一品です。

特に、アタリがあっても乗らない・バレるといった悩みを抱えている方にとって、一度使えば違いがすぐにわかるレベルのフッキング性能を持っています。

価格面ではロスト時のダメージがあるものの、それを補って余りある信頼性・釣果への貢献度がこのジグヘッドの魅力です。

私自身、アジングで1,000匹以上釣ってきた中で、最も安心して使えるジグヘッドとして今でも常にタックルボックスに常備しています。

豆アジ狙いにはフロードライブヘッド、15cm以上のアジにはレンジクロスヘッド。

この2本があれば、ほとんどの状況に対応できるといっても過言ではありません。

ジグヘッド選びに迷っている方は、ぜひ一度レンジクロスヘッドを試してみてください。

「ジグヘッドでここまで釣果が変わるのか」と実感できる1本になるはずです。

コメント