ヒラメやマゴチをワームで狙うなら、Zシステムは“ほぼ必須級”ともいえる実用的なアシストフックシステム。

私自身も、これまでにマゴチやヒラメなどのフラットフィッシュを100匹以上釣ってきましたが、ワームを使用する際はほぼ全てZシステムを使用しています。

バイトはあるのに乗らない、掛かってもすぐにバレてしまう…そんな悩みを解決してくれるのが、このZシステムです。

この記事では、Zシステムの仕組みと釣果が安定する理由を解説しつつ、私が実際に使っているおすすめパーツや簡単な組み方を画像付きで紹介していきます。

これからヒラメ・マゴチを本気で狙いたい方、バラシに悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。

Zシステムとは?|ヒラメ・マゴチに効果的な新型アシストシステム

Zシステムとは、ジグヘッド+ワームに背中側へトレブルフックを追加する独自のアシストシステムのこと。

ショートバイトを弾きやすいフラットフィッシュ(ヒラメ・マゴチ)でも、しっかりフッキングできるように考案されたカスタム方法です。

見た目は少し複雑に見えるかもしれませんが、市販パーツだけで簡単に作成可能。

必要なのはスナップ・スプリットリング・トリプルクレンなど、入手しやすい定番品ばかりです。

釣果アップを狙いたいサーフアングラーなら、一度は試して損のない超実践型システムといえるでしょう。

Zシステムの仕組みと基本構造

Zシステムはジグヘッドとワームをそのまま使用しつつ、別パーツでトリプルフックを背中側に装着する独立構造のアシストシステムです。

構成は非常にシンプルで、スナップ → トリプルクレン → スプリットリング → トリプルフックという流れで接続します。

トリプルクレンの回転力とスナップの可動域により、フックが自然な形で上を向いた状態をキープしやすくなります。

この構造によってフックが砂地やボトムに接触しづらく、根掛かりを軽減する効果が期待できます。

また、背中側にフックを配置することで、ワームの背中を狙ったショートバイトも逃さず拾えるのが大きな特長です。

従来のアシストとの違い|ジグヘッド1つで使える・背中への装着が可能

Zシステム最大の特徴は、専用のアシストフック用アイがなくても使用できる点にあります。

従来のアシストフックは、ジグヘッド本体に本来のアイとは別に設けられたアシスト用アイにフックを装着する方式が一般的でしたが、Zシステムではジグヘッドのアイが1つでも成立する構造です。

実際に私が愛用している「静ヘッド」もアイは1つしかありませんが、Zシステムを組み込むことでしっかりとアシストフックをセットして使えています。

このように、汎用性が高く、専用設計のジグヘッドを用意しなくても対応可能なのは大きなメリットです。

また、アシストフックの取り付け位置が「ワームの背中側」になるのも大きな違いです。

従来のアシストはお腹側に装着されることが多く、地面や砂と接触しやすいデメリットがありました。Zシステムでは背中側にフックが位置するため、フックポイントが傷みにくく、根掛かりも軽減されやすいという利点があります。

Zシステムの名前の由来|“Z”はどこから?

Zシステムという名称は、釣りブログ「サーフゾンビ(surfzombie)」の管理人さんによって考案・命名されたアシストフックシステムです。

「Z」はブログ名のゾンビのZが由来となっているようです。

この呼び名は、独自のセッティングが話題となる中で一気に広まり、今では多くのアングラーの間で定番のカスタム名称として定着しています。

私自身も参考にさせて頂きながら自分なりに使いやすくアレンジしてこのZシステムを釣行で活用させていただいており、フラットフィッシュを狙う際の必須カスタムのひとつだと感じています。

Zシステムのメリットとデメリット|フッキング率やバレ対策は?

Zシステムは、ヒラメやマゴチなどのフラットフィッシュをワームで狙う際に、高いフッキング率とバレにくさで注目されているアシストフック構造です。

特別な専用リグがなくても装着できる手軽さと、実釣での安定した釣果が評価され、最近ではどんどん広まり、多くのサーフアングラーが使用するようになっています。

もちろん私自身もその1人で、Zシステムを組み込むことで、明らかにヒット率が上がった事を体感してきました。

ここではZシステムの代表的なメリットとデメリットを整理し、どんなシーンで使うのが効果的かを解説していきます。

Zシステムのメリット|針先が砂に触れない・誰でも装着可・高い汎用性

Zシステム最大のメリットは「フックの向きが上向きになる」という点です。

これにより、ジグヘッドでボトムをズル引きしても針先が砂に触れづらく、フックポイントの鋭さが長持ちします。

実際に私もサーフで1日通して使っても、針先

また、Zシステムはルアースナップをを介して自由に装着できる構造のため、ジグヘッド側にアシスト用アイがない製品でも問題なく取り付け可能です。

たとえば、私が愛用している静ヘッドのようなアイが1つしかないジグヘッドでもZシステムはしっかり機能してくれます。

さらに、スナップ・スプリットリング・アシストフックなどを組み合わせるだけなので、パーツをそろえれば誰でも自作可能です。

多くのジグヘッドやワームに対応できるため、高い汎用性もZシステムの魅力の一つです。

強度面でも信頼性が高く、この後紹介する私が実際に使用しているおすすめのフックを使えば、座布団ヒラメや大型マゴチも余裕でランディング可能です。

さらに、トリプルクレン構造によってフックが回転しやすく、バラシも大幅に軽減できます。

一度Zシステムを組んでおけば、スナップで簡単に付け外しできるため運用も非常にラクです。

釣行中にジグヘッドを交換する際も、アシスト部分をそのまま使い回せるのは大きな利点です。

デメリット|組むのがやや面倒?根掛かりはゼロにならない

Zシステムには多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。

まず代表的なのが根掛かりのリスクですフックが上向きになる構造上、ジグヘッド単体よりは根掛かりに強くなっていますが、あくまで“ゼロ”ではありません。

ボトムに障害物が多いエリアでは、アシストフック部分が引っかかる可能性は十分にあります。

また、見た目やアクションのナチュラルさという面では、ワーム単体に比べてやや劣る場合があります。

特に警戒心の強い個体がいる状況や、食い渋りのタイミングでは、余計なパーツが違和感につながることもあるため注意が必要です。

さらに、Zシステムはパーツを複数組み合わせて構成する必要があるため、初心者には最初ややハードルが高く感じるかもしれません。

慣れてしまえば簡単ですが、初回は「少し面倒」と感じる方も多いです。

初心者の方は、開封後すぐ使えるジグヘッド+ワームがセットで販売されてるモデルがオススメです。

▼オススメ商品ははコチラ記事で紹介しています▼

Zシステムが向いている状況・向かない状況

Zシステムは非常に汎用性の高いアシストフック構造ですが、あらゆる状況で万能というわけではありません。特に効果を発揮するシーンと、やや不向きな状況をあらかじめ理解しておくことが大切です。

向いている状況:

・サーフや堤防でのフラットフィッシュ狙い(ヒラメ・マゴチ)

・ミスバイトが多発する場面

・波打ち際や駆け上がりでのショートバイト対策

・ジグヘッド単体では乗せきれない魚が多い時

向いていない状況:

・根が荒いポイントや海藻が多いエリア

・極端な食い渋りでナチュラルな動きが求められるとき

・バランスが重要なワームを使う時

実際に私自身も基本的にはZシステムを愛用していますが、海藻が多い場面や根が点在するエリアではあえて使わないこともあります。状況に応じて仕掛けを使い分けることで、より安定した釣果に繋がります。

Zシステムの必要パーツとおすすめ製品やサイズ(トリプルフック等)

Zシステムは見た目こそシンプルですが、正しく組むことで驚くほど高性能なアシストシステムになります。特に、使うパーツによってフックの安定性やバレにくさに大きな差が出るため、信頼できる製品を選ぶことが重要です。

私自身もヒラメ・マゴチ狙いではほぼこのシステムを使用しており、実際に座布団ヒラメクラスをバラさずにキャッチしてきました。

ここでは、初心者の方でも簡単に再現できるよう、必要なパーツと組み立て手順を画像付きで詳しく解説していきます。

Zシステム必要なパーツ一覧

Zシステムを作るには、以下の4つのパーツが必要です。

すべて市販されており、初心者でも簡単に揃えられます。

① トレブルフック

② トリプルクレン(スイベル)

③ スプリットリング

④ ルアースナップ

以下に、それぞれのおすすめ製品や、サイズの選び方のポイントを紹介します。

① トレブルフックのおすすめ製品とサイズ選択

Zシステムの中核パーツであるトレブルフックは、刺さりやすさと強度のバランスが重要です。

おすすめはオーナー「STX-45ZN」。

細軸ながらタフワイヤーを採用しており、折れ辛い仕様で、バラシを防ぎやすいのが特徴です。

ジグヘッドの重さに応じたサイズ目安は以下の通りです:

- 10g以下:#6

- 15g前後:#5

- 20g以上:#4

基本的にはこのサイズ感を基準にしつつ、ワームが小さければ1サイズ下げるなど、バランスを見て調整するのがおすすめです。

私は基本的には万能な#5を使用しています。

さらに大型ヒラメ・マゴチ狙いには、より強度のあるがまかつ「SP-MH」もおすすめ。

こちらは負荷がかかっても伸びずに耐える設計のため、大物が掛かっても安心です。

ヒラメやマゴチだけでなく、シーバスや青物用のプラグの替えフックとしても優秀で、実際に私は「セットアッパー125S-DR」などの交換フックとしてもこのSPMHの#5を使用しており、汎用性と信頼性の高さがあります。

「STX」→負荷がかかると折れずに伸び始める

「SPMH」→負荷がかかると伸びずに限界まで耐えて折れる。

こんな感じですので、お好みで使い分けして見てください!

② トリプルクレンサルカンのおすすめ製品とサイズ選択

トリプルクレンサルカンは、フックの回転を抑えてバラシを軽減する重要なパーツです。 特にZシステムのようにフックを上向きにセットする構造では、回転によるラインヨレやフックの暴れを防ぐ役割が大きくなります。

おすすめはオーナー「トリプルクレン」。

滑らかな回転性能で、信頼性も抜群です。

サイズに関しては、〜20gのジグヘッドなら#16がジャストサイズ。

20gを超えてくると1サイズ上の#14がジャストサイズになります。

仮にサイズが小過ぎた場合は、スナップ1つを追加するだけで全体の長さやバランスを調整できるため、私は基本的に#16を使用しています。

〜中量ジグヘッドにちょうどよくマッチし、余計なパーツを増やさずスッキリまとめられる点も気に入っています。

③ スプリットリングのおすすめ製品とサイズ選択

スプリットリングは、フックとトリプルクレンをつなぐ重要なパーツで、強度とサイズのバランスが求められます。

基本的には、必要な強度と適した大きさのものがあれば、すでに手元にあるもので十分対応可能です。

サイズの目安は#3~4あたり。

私が使用しているのは、オーナーの「レギュラーワイヤー」#4。

いろんな釣りに幅広く対応でき、開閉もスムーズで非常に扱いやすく、Zシステムにおいても使い勝手の良さを実感しています。

一方で、サイズを落としながらも高い強度を確保したい場合には、同じオーナーの「ウルトラワイヤー #3」も選択肢に入ります。

こちらは太めの線径で強度は抜群ですが、その分開くのが少し硬く、交換のしやすさではやや劣る印象です。

状況に応じて使い分けると良いですが、迷ったらまずはレギュラーワイヤーの#4を使ってみるのが無難でおすすめです。

④ ルアースナップのおすすめ製品とサイズ選択

最後に紹介するのが、ジグヘッドとZシステム本体をつなぐルアースナップ。

ここはアクティブの「ルアースナップ ストロング」が断然おすすめです。

フッキング時や大型フラットフィッシュとのやりとりでも変形しにくく、安心してやり取りができます。

サイズは10g程度までの軽量ジグヘッドなら#0、それ以上のウェイトには#1を使用すればOKです。

私は実際に、ヒラメ・マゴチをメインに使う場面でこの2サイズを使い分けています。

通常のルアー用のスナップとしてもとても優秀で、それぞれ1パック持っておくといろんな釣りに流用できるのでコスパも良好です。

Zシステムおすすめパーツのまとめ

汎用性の高い15g前後の重量帯のジグヘッドに合わせる、パーツ構成は以下の通りです。

フック :オーナー STX-45ZN(#5)

トリプルクレン :オーナー トリプルクレン(#16)

スプリットリング:オーナー レギュラーワイヤー(#4)

ルアースナップ :アクティブ ルアースナップ ストロング(#1)

この構成であれば、ヒラメ・マゴチを中心としたフラットフィッシュ用の様々なジグヘッドやワームに幅広く対応でき、強度・操作性・フッキング率のバランスにも優れています。

迷ったらまずはこの組み合わせから始めてみてください。

Zシステムの作り方|初心者でも簡単に作れる手順を画像で解説

ここでは、実際に私が普段から使用しているZシステムの作り方を、初心者の方でもわかるように画像付きで丁寧に解説します。

使用するパーツはすべて市販品で揃えられ、全て組み合わせるだけなので作業時間は5分以内で完了する簡単設計なので、ぜひ参考に作ってみてください。

⓪Zシステム作成に必要な素材の準備

まずはZシステムを作るために必要なパーツをすべて揃えましょう。

基本的には以下の4つがあればOKです。

・トリプルフック

・トリプルクレン

・スプリットリング(2個)

・ルアースナップ

これらはすべて釣具店やネットショップで簡単に手に入ります。

おすすめ商品やサイズ選定については、前のセクションで詳しく解説していますので、迷った場合はそちらを参考にしてください。

すでにジグヘッドやワームが決まっている方は、その重量やサイズに合わせてフックやスナップの番手を調整するのがポイントです。

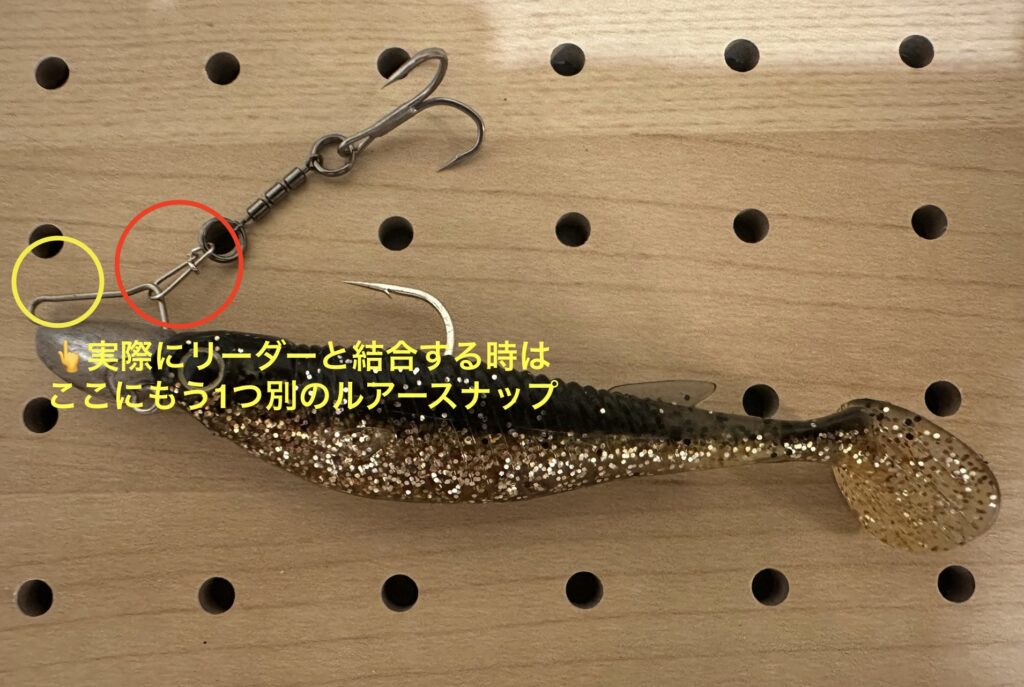

①Zシステム本体の作成の手順

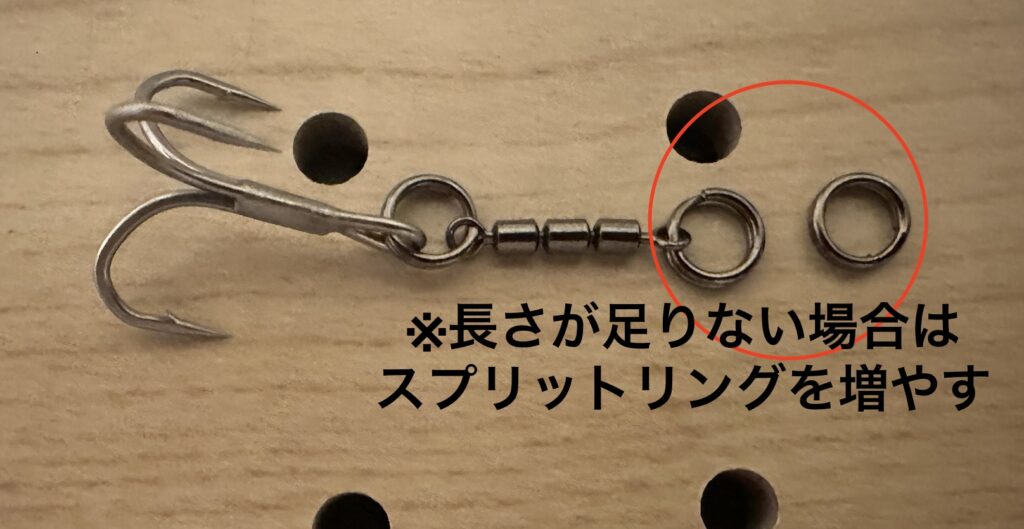

まず、トリプルクレンサルカンの両側にスプリットリングを1つずつ取り付けます。

このスプリットリングがルアースナップとトリプルフックの接合部になります。

次に、取り付けたのスプリットリングの片側にルアースナップを取り付けます。

※スプリットリングはルアースナップの上(小さい部分)につけてください。

これがジグヘッドのアイと接続する側になります。

反対側のスプリットリングには、トリプルフックを装着します。

これがワームに刺す側のフックになります。

ここまでの作業で、Zシステム本体が完成です。

ここまで作っておけばあとは簡単なので、私はこの状態で持ち歩いて釣り場でセットしています。

②Zシステム本体をジグヘッド+ワームに装着

完成したZシステムをジグヘッドに取り付けていきます。

完成したZシステム本体のルアースナップ部分をジグヘッドのアイに装着します。

尚、このルアースナップに関しては糸を結ぶ用途の物では無い為、実際の釣行時ではここにルアースナップをもう1つ付けて合計2つ使用する形になります。

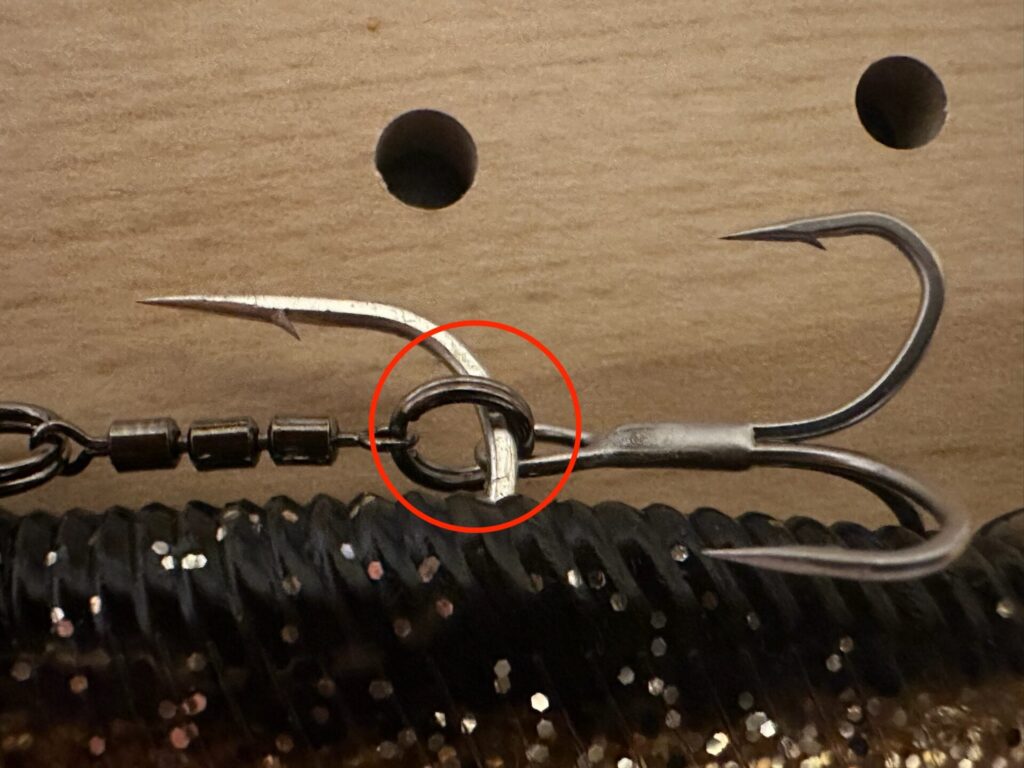

次に、トリプルフックがついているスプリットリングをジグヘッドのフック部分に通します。

これによってZシステムが固定化されて安定します。

この時、長さが足りない場合は、スプリットリングを連結させて行く事で丁度良い長さに調節する事もできます。

最後に、トリプルフックの1本をワームの背中の中心部に刺します。

ワームの中心にまっすぐ差し込むイメージで、露出している2つの針が均等になるよう意識すると自然な姿勢になります。

以上でセッティングが完了になります。

Zシステムと相性の良いジグヘッドやワーム

ここでは、Zシステムと特に相性が良く、実際に私が高実績を出しているジグヘッドとワームの組み合わせをご紹介します。

おすすめジグヘッド|静ヘッド・ぶっとび静

Zシステムは基本的にどんなジグヘッドにも対応可能ですが、私自身が特に相性が良いと感じているのが「静ヘッド」と「ぶっとび静」の2種類です。

どちらもサーフゲームにおいて高い実績を持ち、Zシステムの効果を最大限に引き出せる構造になっています。

以下では、それぞれの特徴や使い分けについて詳しく紹介します。

オーナー 静ヘッド

オーナーの静ヘッドは、シンプルな構造で価格も安く、非常に使いやすいジグヘッドです。

ただしアイが1つしかないため、従来のアシストフックシステムは使えないという弱点がありました。

しかし、Zシステムを使用することでこの弱点が完全に解消され、安価ながら高性能なジグヘッドとして活躍してくれます。

▼さらに詳しく知りたい方はコチラの個別インプレ記事をどうぞ▼

オーナー ぶっとび静

同じくオーナーのぶっとび静は、静ヘッドの進化モデル。

飛距離がさらに伸び、潜りにくく浮きやすいのが特長で、特に遠浅サーフなどで抜群の操作性を発揮します。

私も実際にこちらをメインで愛用しています。

ヘッド下部にはアシスト用のアイもついていますが、Zシステムを使う際は上部の通常のアイに装着してください。

▼さらに詳しく知りたい方はコチラの個別インプレ記事をどうぞ▼

おすすめワーム|デスアダー・バルト

Zシステムはジグヘッドとワームの自由な組み合わせが可能になるため、選ぶワームによって釣果も大きく変わってきます。

中でも私が実際に使い続けて釣果を出してきたのが、「デスアダー」と「バルト」の2種類。

どちらもフラットフィッシュ狙いに非常に実績のあるワームで、Zシステムとの相性も抜群です。

ここでは、それぞれの特徴や使い方を詳しく解説します。

deps デスアダー

depsのデスアダーは、もともとはバス釣り用として開発されたワームですが、ピンテール形状のナチュラルな動きと非常に柔らかいボディーが評価され、今ではフラットフィッシュ界でも定番になっています。

シンプルな形状にもかかわらず、圧倒的な釣果を叩き出すことから「ヒラメのエサ」とも呼ばれるほど。

通常のヒラメやマゴチ狙い用ワームでは4インチ前後が最もメジャーなサイズですが、デスアダーでは大きめのサイズが人気で、バサーの間で「デスロク」の愛称で親しまれる6インチサイズが最もオススメです。

非常にナチュラルで柔らかいボディーのおかげで30cm台のソゲサイズのヒラメも問題なく食ってきます。

ただし、ボディーが長いためジグヘッドのフックに魚が乗りにくいという難点がありました。

その弱点を補ってくれるのがZシステムです。

トリプルフックを背中に装着することで、長いデスアダーでもフッキング率を大きく上げることができます。

▼さらに詳しく知りたい方はコチラの個別インプレ記事をどうぞ▼

エコギア バルト

バルトは、本物の魚のようなリアルな見た目と、ファットなボディ形状が特徴的なシャッドテールワームです。

フラットフィッシュ狙いでは3.5インチが特におすすめで、短めのサイズでも極太の尻尾がしっかり水を掴み、抜群のアピール力を発揮します。

太めのボディーのせいでフッキング率がやや低いのがデメリットでしたが、Zシステムの採用でフッキング率の低さを改善可能に。

ヒラメやマゴチはもちろん、ロックフィッシュへの実績も高く、幅広いターゲットに対応可能です。

▼さらに詳しく知りたい方はコチラの個別インプレ記事をどうぞ▼

▼他にもオススメワームを知りたい方はコチラからどうぞ▼

ZシステムQ&A|よくある疑問を解決!

Q. ワームにトリプルフックを刺しても問題ない?

A. 基本的には問題ありません。

Zシステムはワームの背中に1本だけ軽く刺す形なので、ワームの動きを大きく妨げることもなく、破損のリスクも最小限です。

何度も刺し直したりしない限りは、同じワームで何匹も釣ることが可能です。

Q. 根掛かりは増えないの?

A. 通常のジグヘッド単体よりは多少根掛かりのリスクはありますが、フックが上向きになる構造なので、通常のアシストフックと比べれば回避性能は高めです。

特にトリプルクレン+スプリットリングでフックが可動するため、障害物をかわしやすい構造になっています。

Q. 大型魚でも曲がったり外れたりしない?

A. 心配ありません。

強度面も考慮されており、SPMH等の強度に優れたトリプルフックを使えば不意の大物にも対応可能です。

実際に私もZシステムで座布団ヒラメや大型マゴチを問題なくキャッチしています。

接続部分にはトリプルクレンを使用しており、バラシも大幅に軽減されます。

Q. トレブルじゃなくシングルフックでも作れる?

A. 作れますがおすすめしません。

実際に私もいろいろな方法を試しましたが、シングルフックをワームに差し込むのは安定感がなく不安が残る印象でした。

Zシステムではトリプルフックでも十分な強度とフッキング性能があるので、無理にシングルで組む必要はありません。

ヒラメやマゴチなどの魚種に対してはトリプルの方が有利です。

Q. トリプルクレン以外のスイベルでも代用できる?

A. はい、ダブルクレンやローリングスイベルでも代用は可能です。

全体の長さが足りない場合はスプリットリングを追加して調整すれば対応できます。

回転機構がある方がフックの可動性やバラシ軽減に有利ですが、最悪スプリットリング同士を繋ぎ合わせただけでもZシステム風の構造を作ることは可能です。

ただし強度や可動域のバランスが崩れやすいので、できればトリプルクレンを使うのがベストです。

Q. Zシステムは他の魚種にも使える?

A. ロックフィッシュ(根魚)にも非常におすすめです。

ワームの上にトリプルフックを装着する構造は、底を狙う釣り全般に非常に有効です。

実際に私もロックフィッシュ(根魚)狙いで使用していますが、根を恐れずタイトに攻められる上にバラシも少ないと感じています。

ただし、障害物の多いエリアではフックが引っかかるリスクもあるため、あまりに荒い場所では注意が必要です。

まとめ|Zシステムは誰でも使えるバラシ軽減カスタム

今回紹介したZシステムは、フックの可動域を最大化し、バレやすさを大幅に軽減できる上に根掛かりも回避できる超実用的なカスタムです!

ジグヘッド+ワームの構成にスナップで簡単に後付けできるので、誰でもすぐに導入可能。

どんなワームにも基本的には使用できますが、特に長めのワーム(例:デスアダー6インチなど)には相性抜群で、フッキング率も明確に向上します。

座布団ヒラメや大型マゴチとも十分にやり取りできる耐久性もあり、信頼して使えるシステムです。

私自身もサーフや堤防で活用しており、釣果アップに確実に貢献してくれています。ぜひ一度試してみてください。

おすすめワームランキングはこちら

この記事で紹介した以外にも、実績の高いワームをジャンル別にまとめています。

▶ ヒラメおすすめワーム5選

実際にヒラメが釣れたワームのみ厳選!初心者にも使いやすいタイプを中心にまとめました。

▶ マゴチおすすめワーム10選

シルエット・波動・サイズ感など、マゴチ狙いに適した特徴を持つルアーを10個厳選しています。

この記事で紹介したおすすめジグヘッドはこちら

Zシステムとの相性を重視しつつ、飛距離・姿勢・耐久性を兼ね備えたジグヘッドを紹介しています。

▶ 静ヘッド

安価で入手しやすく、誰でも扱いやすいシンプル構造のジグヘッド。Zシステム導入にも最適。

▶ ぶっ飛び静

飛距離と浮き上がりやすさを両立。遠浅サーフなど、厳しい条件下での釣果を支える進化系モデル。

この記事で紹介したおすすめワームはこちら

実釣経験から特に釣果の高かった2種のワームをピックアップしています。

▶ エコギア バルト

見た目も動きもリアルでアピール力抜群。ロックフィッシュからフラットまで幅広く対応。

▶ デスアダー

6インチは通称「デスロク」。ナチュラルで生命感ある動きが特長で、ヒラメのエサとも称されるほどの実績。

コメント