ジグヘッドリグにこだわってきた私が、これまで数百匹以上のシーバスとヒラメを釣ってきた中で、最もよく使用しているのが「静ヘッド」。

オーナーばり(カルティバ)から発売されているロングセラーモデルで、サーフ・港湾・河口など、どんなフィールドでも頼りになる万能ジグヘッドです。

私自身、静ヘッドを使ってシーバスはもちろん、ヒラメ、マゴチ、さらにはロックフィッシュまで幅広く釣果をあげてきました。

中でもヒラメ狙いではZシステムを用いたアシストフックの組み合わせがフッキング率を劇的に上げてくれた印象があります。

この記事では、そんな実釣経験に基づいた静ヘッドの使用感・おすすめワーム・アシストフック活用法を徹底的に解説。

初心者〜中級者の方でもすぐに釣果に結びつくよう、使い方や注意点も交えてお届けします。静ヘッドを使ってみたいけど「何gを選べばいい?」「ワームは何が合うの?」と悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

静ヘッドとは?特徴と使われる理由をわかりやすく解説

静ヘッドの基本スペックと価格帯|なぜ初心者にも選ばれる?

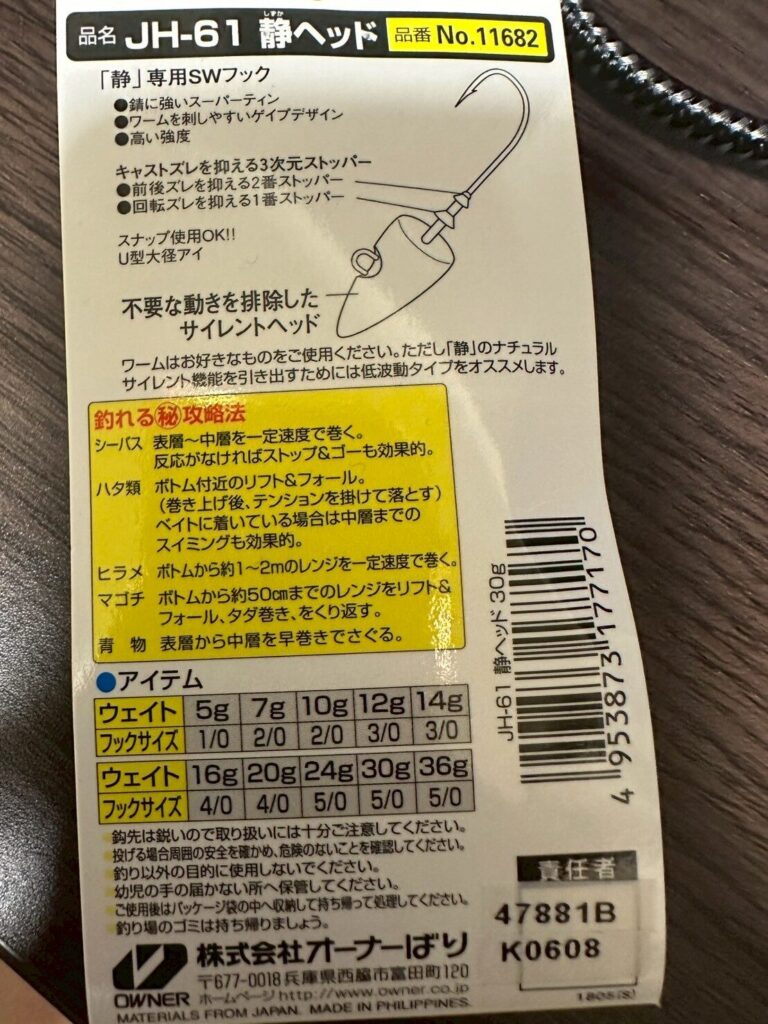

静ヘッドは、オーナーばり(カルティバ)が展開するソルト用ジグヘッドで、重さは5g〜36gまで10種類と非常に豊富。これにより、港湾・河川・サーフといったさまざまなフィールドでの使用が可能です。

| 重さ(g) | 希望本体価格 |

|---|---|

| 5g | ¥400 |

| 7g | ¥400 |

| 10g | ¥400 |

| 12g | ¥400 |

| 14g | ¥400 |

| 16g | ¥400 |

| 20g | ¥450 |

| 24g | ¥450 |

| 30g | ¥500 |

| 36g | ¥500 |

5g〜10gは港湾部や河口などの浅場でのシーバス狙いに最適。

12g〜20gはオールラウンドで使いやすく、特にサーフでのヒラメ・マゴチ狙いに活躍。

24g以上は遠投が必要な広大なサーフや、ディープエリアでのロックフィッシュ等の使用に向いています。

入り数は軽量タイプ(3~10g)が4本入り、真ん中サイズ(12~16)が3本入り、それ以上の重量(20g〜36g)は2本入り。

1本あたりの価格は約133〜250円前後とコスパも抜群で、初めてのジグヘッドとしても非常に選びやすい仕様です。

さらに、フックは錆びに強い「スーパーティン仕上げ」が施されており、海水下でも安心して使えます。扱いやすさ・価格・汎用性の3拍子がそろったジグヘッドとして、長年にわたり高い支持を集め続けています。

静かに攻める?水平姿勢とナチュラルアクションの魅力

静ヘッドの名前の通り、このジグヘッドの最大の魅力は「静かに、自然に誘えること」です。

実際に水中での姿勢は非常に安定していて、リトリーブ中も水平に近い姿勢を保ち続けるため、警戒心の強い魚にも違和感を与えにくい特性を持っています。

私自身、ナイトゲームの港湾部やスレたサーフエリアでよく使っていますが、特にプレッシャーの高い状況や澄潮時に「釣れない時間帯に効くルアー」として何度も助けられました。

激しくアクションするジグヘッドに見切りが出ていたタイミングで、静ヘッドに切り替えると一投目でヒットすることも珍しくありません。

ナチュラルなアクションの秘密は、ヘッド形状とフック重心の絶妙なバランス設計にあります。巻き始めの立ち上がりも速く、着水後すぐにアクションへ移行できるのも地味ながら釣果を支えてくれるポイントです。

特にただ巻きやリフト&フォールのようなシンプルな操作であっても、水をしっかり掴みながら“控えめな存在感”で魚にアピールしてくれるため、初心者にも扱いやすい設計と言えるでしょう。

また、強波動ワームと組み合わせても過剰な動きにならず、逆に微波動ワームを使えば“見せて喰わせる”展開が可能です。使い方に応じて強弱の幅を持たせられるのも、静ヘッドが中上級者にも愛され続ける理由の一つだと感じています。

シーバス・ヒラメ・ロックフィッシュ対応の万能性とは

静ヘッドの魅力を語るうえで欠かせないのが、対応魚種の広さ=“圧倒的な万能性”です。

実際に私が狙って使ってきた経験だけでも、シーバス・ヒラメ・マゴチ・カマス・アカハタ等、かなり多くの魚種で釣果をあげています。これだけ一つのジグヘッドで対応できるものはなかなかありません。

たとえば、7gや10gの軽量モデルはベイエリアや河口でのシーバスに最適。

ゆっくり巻くだけで自然に泳がせられるので、潮のヨレや橋脚周りなどでドリフト的に使うのもおすすめです。特にナイトゲームでのただ巻きパターンとの相性は抜群です。

一方、14g〜20gの中量級モデルは、サーフでのヒラメやマゴチ狙いに最適です。

フラットフィッシュ狙いでは、着底後のリフト&フォールやストップ&ゴーでも姿勢が崩れにくく、ボトム感知能力も高いので、丁寧な釣りができます。潮流が速いエリアでも使いやすく、風の強い日や飛距離が必要な場面でも安心感があります。

また、5g〜10g前後を使えば、堤防足元等でのカサゴ等の小型ロックフィッシュにもバッチリ対応可能。

グラスミノーやホッグ系ワームとの相性も良く、スイミングで誘う根魚釣りにも重宝しています。根掛かりのリスクを軽減しながら、しっかりボトムを攻められるのは静ヘッドならではのバランス設計だと感じています。

つまり、タックルボックスに静ヘッドを1パックずつ入れておけば、ほとんどのシチュエーションに対応できるというのが私の実感です。初めての1本として選ぶのはもちろん、経験者にとっても“信頼できる常備ジグヘッド”として活躍してくれるはずです。

実際に使って感じた静ヘッドの魅力|釣行レポでの実際の使用例も解説

ここからは、私が静ヘッドを実際に使用してきた中で感じたリアルなインプレッションをご紹介します。カタログやスペック表では伝わらない、「使ってみてどうだったか?」という釣り人目線の体感をお伝えできればと思います。

さまざまなポイントで試してきたからこそ分かる、静ヘッドの“使いやすさ”と“釣れる力”を具体的な釣果を交えてレビューします。

「実際にどんな魚が釣れたの?」「どういうシチュエーションで使いやすかった?」という疑問をお持ちの方は、ぜひご覧ください。

実際に釣れた魚一覧

静ヘッドは、さまざまなシチュエーションで安定した釣果が出せる、まさに万能型のジグヘッドです。私自身、季節や場所を問わず多くの魚種に対応してきました。以下は、実際の釣行で静ヘッドを使って釣れた魚を、フィールド別にまとめたものです。

■ サーフ・堤防で釣れた魚

- シーバス

- ヒラメ

- マゴチ

- オオモンハタ

- カマス

- カサゴ

■ 河口・河川で釣れた魚

- シーバス

- チヌ(クロダイ)

- マゴチ

■ 磯場のロックフィッシュで釣れた魚

- アカハタ

- キジハタ(アコウ)

- カサゴ

釣果の傾向としては、静ヘッドのナチュラルな動きとレンジキープ力が、シビアな状況下でも魚に違和感を与えにくく、リアクションというより“食わせる”釣りに非常に向いていると感じました。

特にサーフのヒラメや港湾のシーバスではその効果を何度も実感しています。

釣行レポ(ヒラメ編)|Zシステムで確実にフッキングした体験談

印象に残っているのが、サーフでのヒラメ釣行です。

秋〜初冬のハイシーズン、波打ち際からわずか30mほどの浅場で、16gの静ヘッド+エコギアパワーシャッド+Zシステムという組み合わせで良型のヒラメを複数キャッチできました。

その時のパターンは、リトリーブスピードを抑えたスローなリフト&フォール。

波裏でラインが一瞬抜けた後、しっかりと重みが乗るバイトを感じて合わせると、見事にZシステムのアシストフックがガッチリと上顎にフッキングしていました。

正直、ノーマル状態では弾かれていたであろう“軽く吸い込むようなバイト”を拾えたのは、間違いなくZシステムのおかげです。静ヘッドは元々フック位置がやや前気味のため、ヒラメのように後方からバイトしてくる魚に対してはアシストフックの追加が非常に効果的だと実感しました。

また、静ヘッド自体がワームの動きを邪魔しない自然な挙動をするため、ワームとアシストフックを組み合わせても違和感なく一体化してくれる点も魅力です。フックがワームからズレにくく、トラブルも少ないため、1日使ってもストレスがないのもありがたいですね。

Zシステムは少し面倒そうに感じるかもしれませんが、一度使ってしまえばもう戻れません。「静ヘッド×Zシステム」は、サーフのヒラメ狙いにおける自分の鉄板リグとして今も継続して使っています。

🔽ヒラメ釣りでのワームについてはコチラの記事で解説しています🔽

ヒラメにおすすめのワーム5選+α使い方やオススメカラーも解説!

釣行レポ(シーバス編)|夜の港湾で連発した“ただ巻き”パターン

シーバス狙いで静ヘッドを使い込むようになったのは、ナイトゲームでの港湾部の釣行がきっかけでした。

特に効果を感じたのは、潮が効いている橋脚周りや明暗の境目。

7g〜10gの静ヘッドにR32やミドルアッパーを組み合わせて、ドリフト気味にただ巻きするだけで、〜60cmクラスのシーバスが連発しました。

驚いたのはその喰わせの強さ。活性がそこまで高くない日でも、他のジグヘッドやプラグには反応しなかった魚が、静ヘッドではしっかりバイトしてくる場面が何度もありました。ナチュラルな姿勢と波動の少ないアクションが、スレた魚に違和感を与えにくいのだと思います。

また、軽量タイプでも飛距離は十分に出せるため、港湾内でのキャスト精度を保ちつつ、対岸のストラクチャー際まで届くのがありがたいポイント。特に風が弱い日や流れの緩い場所では、静かにアピールできる“静ヘッドの特性”が真価を発揮します。

使用していたワームはマーズ R32 やミドルアッパー等のピンテール系が中心でしたが、どれも違和感なくセッティングでき、アクションも素直。

夜の港湾シーバスでは、巻くだけで釣れるジグヘッドとして、初心者にも強くおすすめできる組み合わせです。

圧倒的な安定感を見せてくれるので、数釣りメインのときやスレた状況で「とにかく1匹釣りたい」場面でも頼りになります。静ヘッドはシーバスにおいても、確実に1軍リグとして活躍する存在だと断言できます。

🔽シーバス釣りでのワームについてはコチラの記事で解説しています🔽

シーバスにおすすめのワーム5選+α選び方や使い方も解説!

(釣行レポ)ロックフィッシュ編|バルト+ブレードカスタムハタ系を連発!

静ヘッドは、ロックフィッシュ狙いでも頼れるジグヘッドです。

私が特に信頼しているのは、「静ヘッド20g以上+バルト+ブレードチューン」の組み合わせ。ゴロタ浜や磯の根周りを積極的に攻めて釣果を出せる“攻撃型セッティング”です。

この構成で特によく釣れるのが、アカハタ・キジハタ(アコウ)・オオモンハタなどのハタ系。バルトの強い水押しに、ブレードのキラキラしたフラッシングが加わることで、濁りや深場でもしっかり魚にアピールできます。実際にこのチューンで40cmクラスの良型ハタを何度もキャッチしています。

先日、地磯帯のロックフィッシュポイントへ釣行した際、改めて静ヘッドの優秀さを実感した日の事。

この日は朝マズメからエントリーし、使用タックルは静ヘッド20g+バルト(カラーはパール系)+ブレードチューンという構成。潮が効いているタイミングを狙って、ゴロタと沈み根が絡むエリアを重点的に攻めました。

結果から言うと、オオモンハタ2本、アカハタ2本、カサゴ複数と、十分すぎる釣果を得られました。

反応があったのは、ボトムから少し浮かせた中層スイミングと、着底後すぐの巻き始め。

特にブレードのキラメキに反応して突き上げるようにバイトしてくるシーンが多く感じ、アピール力の高さを再認識しました。

静ヘッドの根掛かりのしにくさと、価格の安さも今回の釣行では大きな武器に。

普段なら“ちょっとためらうようなゴリゴリの根回り”にも思い切ってリグを通せて、結果的に魚が出せました。「多少ロストしても気にならない」という安心感は、釣果に直結するなと改めて実感です。

バルトとの相性も抜群で、水押しの強さとナチュラルな揺れ感、そこにブレードの波動とフラッシングが加わることで、周囲の魚にしっかり存在感を伝えてくれます。特に曇天・うねり・濁りといった要素が重なったとき、このセッティングの安定感はかなり心強いです。

釣行を通して感じたのは、静ヘッドは「攻めるロックフィッシュゲーム」を成立させてくれる安心かつ信頼できる道具だということ。今後もサブではなく、完全に“主力リグ”として活用していくつもりです。

使用シーンで感じた操作感・飛距離・安定性

静ヘッドを様々な釣行で使ってきて感じたのは、「とにかくストレスがない」ということです。

サーフ・港湾・ゴロタ浜・磯、それぞれのシチュエーションで繰り返し投げ込んできましたが、投げやすさ、引き抵抗、姿勢の安定感、どれを取ってもバランスが良く、クセのない設計だと実感しています。

まず飛距離についてですが、ヘッド形状がコンパクトで空気抵抗が少ないため、10g〜20gの中量クラスでも十分な飛距離が出せます。

14g〜16gのサイズでも、サーフでのヒラメ・マゴチ狙いでも満足のいくキャストが可能で、状況次第で70mオーバーも狙えました。

軽量タイプでも“飛ばない”というストレスはほぼありません。

操作感も非常に良好で、ただ巻き・リフト&フォール・スイミングのいずれでも、水を素直に受けながら安定した姿勢をキープしてくれます。

リトリーブスピードの変化にも破綻しづらく、スローでも速巻きでも使えるのがありがたいところ。フォール時もフラつきすぎず、ヒラヒラと自然に落ちていく感覚が手元にしっかり伝わります。

また、ワームとの一体感も非常に高く、特にピンテールやシャッドテールとの相性は抜群。ズレにくいワームキーパー構造で、一日使ってもズレやすいと感じたことはほとんどありませんでした。

強いて言えば、強風下や荒れた海況では若干軽めの番手が不安定になる場面もありますが、それはどのジグヘッドにも共通する話。全体としては、初心者〜中級者にとって非常に扱いやすい“優等生的ジグヘッド”だと断言できます。

強アピール+コスパ+信頼感。この3拍子そろった“攻めのロックフィッシュセッティング”として、静ヘッド+バルト+ブレードカスタムは今後も自分のメイン戦力であり続けると思います。

静ヘッドと相性の良いおすすめワーム3選【用途別に紹介】

静ヘッドはそのナチュラルな姿勢と高い汎用性から、多くのタイプのワームと相性が良いのも大きな魅力です。私自身もさまざまなシーンでいろんなワームを試してきましたが、釣果に直結した“定番”と呼べるワームがいくつかあります。

ここでは、シーバス・ヒラメ・ロックフィッシュそれぞれの釣りにおいて、静ヘッドと組み合わせて高実績を出したおすすめの3系統を用途別に紹介します。

すべて実釣経験に基づくセレクトなので、迷った方はぜひこの中から選んでみてください。

ピンテール系ワーム|R32・ミドルアッパーで狙うシーバス攻略パターン

港湾や河口でのシーバス狙いにおいて、静ヘッドと特に相性が良かったのがピンテール系のナチュラルワーム。

マーズのR32とダイワのモアザンシリーズのミドルアッパーは、実際に数え切れないほど釣果を上げてきた定番中の定番。特にナイトゲームのただ巻きや、バチ抜け・ベイトパターンとの相性が非常に良いと感じています。

ピンテール系は余計な波動を出さず、水をスッと切るような動きが持ち味。

これが静ヘッドの水平姿勢&ナチュラルな挙動と抜群にマッチするため、プレッシャーが高くスレた個体にもしっかり口を使わせられるのが強みです。

私がよくやるのは、7g〜10gの静ヘッド+R32で、潮の効いた橋脚や明暗をドリフト気味にただ巻きするパターン。

特にセイゴ〜フッコサイズのシーバスがよく反応してくれますし、喰わせ方もナチュラルなので、フックアウトが少なく安定感のある展開になります。

ピンテールは派手さはありませんが、“食わせ”に徹したときに最後に頼れる存在です。静ヘッドと合わせることで、見切られにくい「自然なワームリグ」として、ナイトゲームやハイプレッシャー時の鉄板パターンになっています。

▼ミドルアッパーの個別インプレ記事はコチラ▼

シャッドテール系ワーム|エコギアの定番ワームでヒラメもカマスも狙える!

シャッドテール系ワームは、ナチュラルながらしっかりと波動を出せる万能型。

静ヘッドの姿勢の良さと組み合わせることで、ただ巻きだけで釣れる安定感が生まれます。

とくにエコギアの「パワーシャッド」や「グラスミノー」は、筆者の釣果実績でも群を抜いて信頼している2本柱です。

■ ヒラメ狙い:エコギア パワーシャッド+静ヘッド16g

サーフでのヒラメゲームで信頼しているのが、エコギア パワーシャッド 4インチ+静ヘッド16gの組み合わせです。着底からゆっくりとリトリーブし、時折リフト&フォールを加えるだけで、下から食い上げるようなバイトが得られました。

テールのブリブリ感が強すぎず、程よい波動を出してくれるので、静ヘッドの水平姿勢と相性抜群。

強風時でもボトムをしっかりキープでき、周りが釣れていない中複数枚の釣果を得た経験もあります。

🔽ヒラメにおすすめのワームについてはコチラの記事で詳しく解説しています🔽

ヒラメにオススメのワーム5選!カラーや形状、使い方まで徹底解説!

■ カマス狙い:エコギア グラスミノーM+静ヘッド10g

一方、カマスを堤防から狙うときは、エコギア グラスミノーM+静ヘッド10gが鉄板。

朝マズメや夕マズメに、表層〜中層をタダ巻きで誘うだけで、高確率でヒットしてきます。

堤防内に入り込んでいる時なんかは、夜でも釣れ続けます。

私自身、この組み合わせで一晩でカマス50匹以上釣った経験もあります。

その時はフッキングをミスする度にワームの尻尾なくなるので、新品1袋がほぼなくなりました笑

グラスミノーのテールは柔らかく繊細に動き、小魚の群れに溶け込むようなナチュラルさがあります。

静ヘッドのシンプルな動きと組み合わせることで、違和感を与えない“ナチュラルな小魚”の演出が可能になります。ベイトの群れが入ってきたタイミングでは連発モードに入ることも多々あり、数釣りにも強い構成です。

このように、シャッドテール系の中でもエコギアの2モデルは、ヒラメにもカマスにも対応できる超実戦型。

1軍ワームとして常備しておいて損はない存在です。

高アピール系ワーム|静ヘッド+ブレードカスタムで狙うロックフィッシュの本命パターン

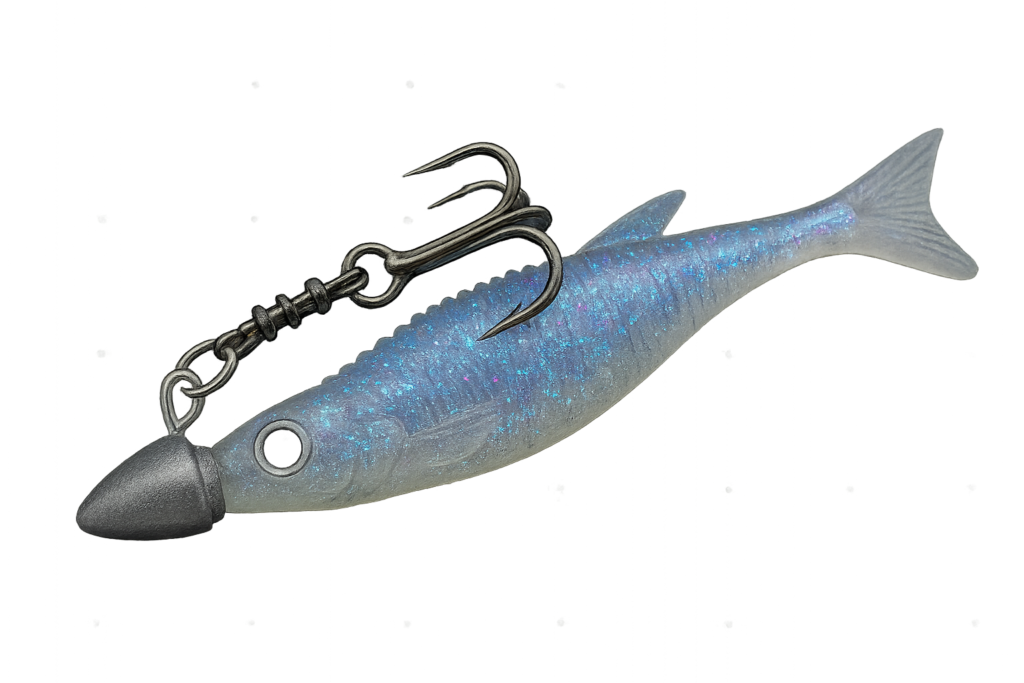

ロックフィッシュ狙いにおいて、私が特に信頼しているのがエコギアの「バルト」+静ヘッド+ブレードカスタムという組み合わせです。

バルトはシャッドテールともグラブとも異なる独特のシルエットと波動を持ち、強アピールかつワイドな動きで根魚に対して抜群の存在感を放ちます。

ブレードをセットすることでフラッシングと波動を加えたリアクション効果もプラス。

ワームのナチュラルさ+ブレードのアピール力を兼ね備えた最強カスタム。

濁りが入った日や、ベイトが散っている状況でも魚の注意を引きやすく、実際にアカハタ・オオモンハタ・キジハタといった本命を何度も仕留めてきました。

使用しているのは20g前後の静ヘッド。

しっかりとボトムを取ったあと、スローなただ巻き or リフト&フォールを中心に探るスタイルです。静ヘッドはヘッド形状が引っかかりにくく、ブレードや太めのワームをセットしても姿勢が安定して根掛かりが少ないのも大きなメリットです。

実際の釣行でも、ゴロタ場や磯際の沈み根エリアを丁寧に攻めた結果、40cmオーバーのキジハタやアカハタをキャッチ。

ブレードが光を反射した瞬間に食い上げてくるシーンも多く、視覚と波動のダブルアピールが効いているのを実感しました。

価格的にも静ヘッドはロストを恐れず投げ込める安心感があり、ブレードやバルトのような“攻めのリグ”を最大限活かせます。数釣りというより1本の価値がある魚を獲る釣りには、この組み合わせが鉄板だと断言できます。

アシストフックは必要?Zシステムで釣果が変わる理由

静ヘッドはそのままでも十分釣れるジグヘッドですが、特にヒラメやマゴチなどの後方や横からのバイトが多い魚種を狙う場合、アシストフックの追加は釣果を大きく左右する要素になります。

中でも注目されているのが「Zシステム」です。

Zシステムは、ジグヘッドのアイ部分にアシスト付きスイベルを装着し、トレブルフックをワーム背中に沿わせてセットする構造。魚の吸い込みが浅くなる状況下でも、後方にしっかりフックポイントがあることでフッキング率を向上させる設計です。

ここでは、Zシステムを使ったことで実際に「釣れた」「バラしが減った」経験をもとに、導入のメリットや構造、セッティング時の注意点を詳しく解説していきます。

ヒラメでのバラシ対策にZシステムは効果絶大

ヒラメ釣りで多い悩みが、「乗らない」「掛かっても外れる」といったバイトの浅さによるバラし。

その原因の多くは、ワームの中ほどや後方へのバイトに対してフックが届かないことです。

特に冬場や低活性時はこの傾向が顕著です。

そこでZシステムの出番です。

スイベル付きのアシストシステムにトレブルフックを接続し、ワーム背中に沿わせる構造にすることで、後方からの弱い吸い込みにも対応できます。私自身、Zシステム導入後は明らかにヒット率・キャッチ率が向上しました。

特に印象に残っているのは、サーフでのパワーシャッド+静ヘッド+Zシステムで、波打ち際で違和感バイト→しっかりフッキングまで持ち込めたシーン。

フッキング後に確認するとアシスト側のトレブルにしっかり掛かっていたため、「これがなければ獲れてなかったな」と感じました。

ヒラメのように“吸い込んでから吐き出す”タイプの魚は、フック位置が数センチズレるだけで結果が変わることがあります。Zシステムはその“数センチ”を補ってくれる、まさに実戦的なアシストフックです。

Zシステムの構造・メリット・簡易的な作り方

Zシステムは、ジグヘッド+ワームにつけられるアシストフックシステムです。構造は非常にシンプルで、スイベルにトリプルフックとスナップを装着したものを、ジグヘッドのアイに取り付けて使用します。

仕組みとしては、ジグヘッドの上部からワーム背中に沿ってアシストフックが配置されるようになっており、後方バイト・弱吸い込み・ショートバイトに対して抜群の追従性を発揮します。特にフックがワーム背に密着しているため、アクションを損なわず、違和感も与えにくい点が大きなメリットです。

■ Zシステム導入の主なメリット

- フッキング率アップ:バイトポイントが後方に集中するヒラメ・ロックフィッシュなどで効果絶大

- 針先の保護:フックがワーム背中に接しているため、根との干渉を減らせる

- 根掛かり回避性:フックポイントが上向きになるため、ボトムでも滑らかに回避できる

- 視覚的な違和感が少ない:魚が下から見たときにフックが視界に入りづらく、見切られにくい

■ 自作する場合に必要なパーツ

- トリプルフック(#6〜#8)

- スプリットリング(#2〜#3)

- ローリングスイベル or クレンサルカン

- スナップ(小型:#00推奨)

■ 作成手順(簡易版)

- スイベルの両端にスプリットリングを通す

- 一方にトリプルフック、もう一方にスナップを取り付ける

- スナップをジグヘッドのアイに装着

- フックの1本をワーム背中に浅く刺し、2本を立てるように調整

セッティング時の注意点|フックの長さ・張り具合・ワームとのバランス

Zシステムを活用する上で意外と釣果に差が出るのが、アシストフックの取り付け方やバランス調整です。ただ装着するだけでも効果はありますが、少しの調整でさらにフッキング率やトラブルの少なさが向上します。以下では、筆者が実践しているポイントを3つに絞って紹介します。

■ フックの長さは「ワームの背中1/3あたり」を目安に

フックが長すぎると、動きの邪魔になったり根掛かりの原因になることも。一方で短すぎると後方バイトに届かないため、ワーム全長の3分の1あたりにフックポイントがくるのが理想的です。

たとえば4インチワームなら、トリプルフックのベンド部分が背中からやや後ろ寄りにくるよう意識します。

■ 張り具合は「ピンと張りすぎず、緩みすぎず」

スイベルとフックのテンションがピンと張りすぎるとワームの動きを制限してしまいますし、緩すぎるとフックが横を向いたり、回転して絡みやすくなります。

おすすめはワーム背中に軽く添える程度のナチュラルテンション。波で揺れてもフックが暴れすぎない張り感がベストです。

■ ワームとフックの接触角度にも注意

トリプルフックの1本をワームに軽く刺す場合、刺す角度や深さがずれるとワームが歪んだり、刺し傷で裂けやすくなります。おすすめは針先がうっすらと皮一枚だけ刺さるくらい。

2〜3投ごとに位置をチェックし、ズレていたらその都度直すクセをつけるとトラブルが激減します。

このように、ちょっとした工夫を加えるだけでZシステムの効果は最大限に引き出せます。

とくにヒラメやスレたシーバス狙いでは、こうした細かいバランス調整が“1本を取るか逃すか”に直結する場面も少なくありません。

静ヘッドが釣れないときの原因と改善ポイント

「静ヘッドって釣れるって聞いたのに、自分には全然反応がない…」 そんな経験をしたことがある方も少なくないと思います。ですが、その原因はジグヘッドそのものではなく、状況に合った“使い方”ができていないことがほとんどです。

静ヘッドはナチュラルな動き+姿勢の安定感が魅力のジグヘッドですが、裏を返せば明確な“アピール要素”が少ないため、状況次第では埋もれてしまうこともあります。ここでは、筆者の実体験も踏まえながら、「静ヘッドで釣れないとき」に見直すべきポイントを紹介します。

レンジが合っていない?ジグヘッドの重さ選び

静ヘッドで釣れない理由の中でも、特に多いのが“レンジのズレ”です。魚が中層〜表層を意識しているのに重すぎてボトム付近を引いてしまっていたり、逆にボトムを狙いたいのに軽すぎてレンジに届いていなかったり──このミスマッチは意外と多く、しかも気付きにくいポイントです。

筆者も初期の頃は「飛距離だけ」で重さを選んでしまい、結果として狙いたいレンジを通せていなかったことが何度もありました。目安としては、シャローエリア:7〜10g、中層狙い:10〜14g、ボトム狙い:16〜20gといった選び方が基本になります。

また、風が強い日や潮が早い状況では、あえてワンランク重い番手を選ぶことでレンジキープ力が安定し、アクションもコントロールしやすくなります。

逆にベタ凪&澄潮のときは軽めの番手でゆっくり見せるという調整も有効です。

「重すぎず、軽すぎず、自分の釣りたい層を通す」 この基本に立ち返るだけで、静ヘッドの釣果は大きく変わります。

釣れないと感じたら、まず“水深と重さの関係”を疑ってみることが、改善の第一歩になります。

🔽シーバスでのジグヘッドの選び方についてはコチラの記事で解説しています🔽

シーバスにおすすめのジグヘッド5選+α!選び方や使い方も解説!

ワームの波動・カラー・サイズが合っていない場合

静ヘッドはそのナチュラルな姿勢が魅力のジグヘッドですが、一緒に組み合わせるワームの波動やサイズ、カラーが合っていないと、その強みをうまく活かしきれません。アピールが強すぎても弱すぎても、魚に違和感を与えたり、存在に気づかれなかったりするため、状況に合わせた選択が重要です。

例えば、水が濁っている場面や広範囲を探りたいときは、パワーシャッドやバルトのような波動強めのワームが効果的です。逆に、澄潮やプレッシャーが高い状況では、R32やミドルアッパーのようなピンテール系の“喰わせ系ワーム”が活躍します。波動の強弱は魚に見せたいアクションの明確さとして考えると、選びやすくなります。

カラー選びも釣果に直結する要素です。濁りが強い日はチャート系・ゴールド系、澄み潮ならナチュラルカラーやクリア系がおすすめ。朝夕マズメの逆光時にはシルエットが出る黒系やパールホワイトも実績があります。「今日は食いが浅いな…」と感じたら、色を1段階暗め or 明るめに調整するだけで反応が変わることもあります。

また、ワームのサイズが大きすぎると見切られ、小さすぎると気づかれないというバランスもあります。

4インチ前後が基準ですが、カマスやメッキなど小型魚が混ざるときは2.5〜3.5インチまで落とすのも有効です。

釣れないと感じたら、「今日は何をどう見せたいか?」をイメージしながら、ワームの“波動・色・サイズ”を細かく調整してみてください。それだけで、静ヘッドの持ち味がグッと活きてきます。

🔽シーバスやヒラメでのワームについてはコチラの記事で解説しています🔽

シーバスにおすすめのワーム5選+α選び方や使い方も解説!

ヒラメにおすすめのワーム5選+α使い方やオススメカラーも解説!

場所・タイミングが悪いだけかも?潮と時間の見直し

「静ヘッドで釣れない…」と悩んでいるとき、意外と見落としがちなのが“そもそも魚がいるかどうか”という大前提です。どれだけセッティングや操作を工夫しても、魚がその場にいなければ釣れるはずがありません。つまり、釣果を伸ばすには「いつ・どこで・どんな状況か」を見直すことが欠かせません。

まずチェックしたいのが潮回りと流れの有無波動やフラッシングを抑えた“食わせ寄り”のジグヘッドなので、潮が効いていないタイミングや濁りすぎた状況では埋もれやすい傾向があります。経験上、上げ潮のタイミングや、明確な潮目・流れがある場所の方が圧倒的に反応が出やすいです。

また、時間帯も非常に重要です。特にヒラメやシーバスを狙う場合は朝マズメ・夕マズメが圧倒的に有利で、それ以外の時間帯は「狙う魚種・潮位・地形」によって大きく難易度が変わります。「今は無理に釣り続けるより、時合いを待って絞って狙う」という考え方も大切です。

そして最後に「その場所、最近釣れてる?」という視点も重要です。ベイトが入っていない、潮が淀んでいる、釣果実績がない──そんな場所でいくら粘っても、結果は出にくいのが正直なところ。1ヶ所に固執せず、実績ポイントを複数持っておくことが、安定した釣果への近道です。

釣れない原因をテクニックや道具に求めるのも大切ですが、“環境のせい”という視点を持っておくことも長期的には非常に大事です。特にナチュラル系の静ヘッドは、魚が居て、喰う状況でこそ最大限に力を発揮してくれます。

まとめ|静ヘッドは“使い込むほどに手放せなくなる”信頼のジグヘッド

数あるジグヘッドの中でも、静ヘッドは“使えば使うほど良さがわかる”ルアーです。私自身、最初は「ナチュラルすぎて地味かも?」と感じていましたが、釣行を重ねるごとにその食わせ力・安定感・扱いやすさに魅了されていきました。

特にピンテール系ワームとの相性が良く、シーバスやヒラメ、ロックフィッシュにも幅広く対応できる懐の深さがあります。さらに、Zシステムを組み合わせることでフックの掛かり方も安定し、バラしを大きく減らすことが可能になります。

飛距離・レンジキープ・根掛かりの少なさ・コスパ──どれを取っても高水準で、初心者〜中級者にも自信を持っておすすめできるジグヘッドです。

「まずは1つ試してみようかな」という方には、10g前後の番手から始めてみるのがベストです。

ぜひ一度、静ヘッドを現場で使い込んでみてください。“自分の釣りにしっくりくる感覚”がきっと見つかるはずです。

コメント