「アジングでエステルラインを使いたいけど、リーダーはどうすればいいの?」

そんな疑問を持ってこの記事にたどり着いた方、安心してください。

私自身、これまでにアジングでアジを年間1,000匹以上釣ってきた経験があり、エステルライン+リーダーの組み合わせにはとことんこだわってきました。

リーダーは「何号が正解?」「素材はフロロ?ナイロン?」「長さはどれくらい?」と迷うポイントが多く、実は釣果に大きく影響する重要な要素

この記事では、私がこれまで実際に試してきた中から、エステルライン使用時の正しいリーダー選びについて、以下のようなポイントをわかりやすくまとめています:

✅リーダーは本当に必要なのか?

✅最適な号数(太さ)と長さの考え方(自動計算ツール付き)

✅選び(フロロ or ナイロン)とその違い

✅おすすめの市販リーダーと結び方

ちなみに「リーダーの太さ」や「長さ」については、より詳しく知りたい方に向けて別記事も用意しています👇

この記事を読めば、エステルラインを使ったアジングでもうリーダー選びに迷うことはありません。

ぜひ最後までチェックしてみてください。

アジングにエステルラインを使うならリーダーは必要?その理由を解説

エステルラインを使うとき、「そもそもリーダーって本当に必要なの?」と感じる方もいるかもしれません。

私もアジングを始めた頃は、感度重視であえて直結でやってみたこともありましたが、結論から言えばリーダーは必須だと今では断言できます。

ここでは、私の実体験も交えながら、リーダーが必要な理由とその重要性について詳しく解説していきます。

なぜ直結ではダメ?エステルラインの弱点とは

エステルラインはアジングにおける最強の感度特化ラインとして知られており、特に豆アジや低活性の個体を狙う場面で重宝されます。

私自身も、風がある日や小さなアタリが取りづらい場面では、必ずといっていいほどエステルラインを選んでいます。

しかし、このエステルラインには大きな弱点があり、リーダーを付けずに“直結”で使用することで釣果にもリスクにも大きく影響が出ると感じています。

最大の弱点は、エステルラインの「伸びのなさ」にあります。

ナイロンやPEと比べてほとんど伸びないため、アタリが明確に伝わる一方で、魚の急な突っ込みや、テンションが瞬間的にかかる場面では、ラインが全く衝撃を吸収してくれません。

特に尺アジクラスになると、アワセと同時に横へ走ることが多く、リーダーなしでその衝撃を直接エステルが受け止めると、高切れ(ガチッと一瞬で切れる)につながるリスクが非常に高いのです。

実際に私も過去に、リーダーを使わずエステルライン直結で釣りをしていた際に、アタリを捉えてフッキングした瞬間に“パンッ”という音とともにラインが切れたことが何度もありました。

悔しさとともに、リーダーの必要性を改めて実感しました。

また、根ズレの多いテトラ帯などでは、エステルライン単体では耐摩耗性も低く、リーダーなしではラインブレイクのリスクが跳ね上がるのも見逃せないポイントです。

こうした弱点をカバーし、安全にやり取りするためにも、リーダーの存在は不可欠だと私は考えています。

アジングでのエステルラインの詳しい解説や、アジングにオススメのエステルラインについては以下で詳しく解説しています👇

ラインブレイク・根ズレ・魚の歯…リーダーが守ってくれるもの

エステルラインは感度の高さが魅力な反面、耐摩耗性が非常に低く、実釣では「擦れ」に極端に弱いというデメリットがあります。

たとえば、私がよく通うテトラ帯や磯混じりのポイントでは、ラインがちょっとでも岩肌や障害物に触れると、すぐにキンク(よれ)やダメージが入って切れやすくなることが多々あります。

一度、30cmクラスの尺アジをかけたときのこと。足元の沈みテトラにラインが触れただけで、あっさりとラインが切れてしまい、「えっ、ここで!?」と驚いた記憶があります。リーダーを入れていれば防げた場面でした。

このように、エステルだけでアジングを完結しようとすると、魚とのやり取りに必要な“安心感”が極端に欠けてしまうんです。

加えて、意外と見落とされがちなのが魚の歯によるラインブレイク。

アジはそこまで歯が鋭い魚ではありませんが、それでも大きめのサイズになってくると、ラインが口の中で擦れてダメージを受けることがあります。

特にナイトゲームで釣れる個体はサイズもよく、フッキング位置によっては口の中にラインが当たっている時間も長くなるため、やり取りの中でじわじわと削られてしまうケースも。

こうしたリスクを減らすためにも、ある程度の強度とクッション性を持ったリーダーを入れるのは、アジングにおける“基本装備”だと私は考えています。

「抜けた」「切れた」で後悔しないために、エステル+リーダーのセッティングは、最初から“セット運用”するのが断然おすすめです。

私の実体験|直結で挑んだ地合い、釣果に差が出た理由

普段はエステルラインにリーダーを組むようにしている私ですが、「どうしても地合いに間に合わせたい」そんな場面では、やむを得ずリーダーを省略して直結で投げることもあります。

ある日、釣り場に到着したタイミングで、ちょうど海面がざわつき、アジの回遊が始まっていました。まさに“地合い突入”のタイミング。

リーダーを結ぼうと思ったものの、「今ここで結束していたら地合いが終わる…」という焦りから、エステル0.3号にそのままジグヘッドを結んで直結でキャスト。

結果的に何匹かは釣ることができましたが、合わせを入れた瞬間にラインが“パンッ”と高切れしたり、尺クラスのアジが横に走ったときにテンション負けして切られたりと、悔しい場面が続出。

結局、同行していた友人は釣り場でしっかりリーダーを組んでから釣りを始め、地合いの後半でしっかり数を伸ばしていたのを見て、「焦らず落ち着いて準備すればよかった…」と心底思いました。

とはいえ、私のように先にジグヘッドを直結してしまっていた場合、わざわざ結び直してリーダーを組むより、そのまま投げてしまった方が早いと判断することもあります。

結び直しに数分かかるなら、地合い終盤を1投でも多く投げたい──。そういう判断もアジングでは“あり”だと思っています。

ただしその分、バラシやラインブレイクのリスクは覚悟しなければいけません。あらかじめリーダーを組んだ状態で現地に入るか、すぐに結べるノットを覚えておくと、こうした判断で悩まずに済みます。

アジングでのリーダーの号数はどれが正解?エステルライン別の最適バランスを解説

エステルラインを使うアジングでは、リーダーの「太さ(号数)」が釣果に大きく影響します。

細すぎればバラシやラインブレイクのリスクが高まり、逆に太すぎるとアタリが遠のく──。このバランスが難しいのが、エステル×アジングの奥深さでもあります。

私も過去に、0.3号のエステルに1.5号のリーダーを組んでアタリが激減した経験や、逆に細すぎて尺アジに切られた苦い記憶があります。

この章では、そんな実体験を踏まえたうえで、エステルの号数ごとに最適なリーダーの太さをわかりやすく紹介していきます。

なお、リーダーの太さについてさらに詳しく知りたい方は別の記事で詳しく解説しています。

▼以下の記事からご覧ください▼

また、当サイトオリジナルの号数を自動で算出してくれる自動計算ツールも用意していますので、ご紹介します。

エステル0.2号〜0.4号に合うリーダーの号数目安

アジングに使われるエステルラインの多くは、0.2号〜0.4号の間。

このレンジは操作性・感度・飛距離のバランスが良く、特に豆アジ〜中アジに最適です。

ただし、この細さゆえにショック耐性が非常に低いため、必ず適正な太さのリーダーを組んでおく必要があります。

私自身、エステル0.3号をメインで使っており、豆アジ狙いでは0.2号に落とすこともあります。いずれの場合も、細いラインに合わせた絶妙なリーダー選びが釣果を左右すると実感しています。

以下に、号数別の目安をまとめました👇

- エステル0.2号(約0.8lb) → フロロカーボン0.5号(約2lb)

- エステル0.3号(約1.2lb) → フロロカーボン0.7号(約2.8lb)

- エステル0.4号(約1.6lb) → フロロカーボン1号(約4lb)

基本的には「エステルのlb数 × 約2.5〜3倍」の強度を持つリーダーが目安になります。

あくまで参考ですが、私の場合は風が強い日や根ズレが心配な場所では、ワンランク太めにすることもあります。たとえば、0.3号のエステルに1号のリーダーという組み合わせも現場ではよく使います。

逆に、澄み潮やスレた状況では、あえて細め(例:0.5号)を使って吸い込みや違和感の軽減を狙うことも。

このあたりは釣り場の状況や狙うサイズ、当日の魚の活性によって柔軟に調整するのがポイントです。

迷ったらこれ!リーダー号数がすぐにわかる自動計算ツール

「何号のリーダーを組めばいいか分からない…」「店頭でラインを選びたいけど、換算が面倒」

そんな方に向けて、当サイトではスマホでも簡単に使える“自動計算ツール”を用意しています。

実際に多くの読者の方から「めちゃくちゃ便利!」「現場ですぐ確認できて助かる」とご好評いただいており、私自身も釣り場での結び直し時や釣具屋での買い物時に実際に使っています。

エステルラインの号数やlb数を選ぶだけで、それに対して最適なフロロカーボンのリーダー号数を自動で提案してくれる仕組みになっています。

もちろん無料・登録不要で、いつでもどこでもすぐに使えます

また、PE対応の以下のような別バージョンのツールも用意していますので、必要に応じてあわせてご活用ください👇

「どのリーダーにすればいいか分からない」と迷ったときは、ぜひこれらのツールを活用してみてください。

アジングでのリーダーの長さはどれくらい?最適な目安と調整の考え方

エステルラインでアジングをする際、リーダーの「長さ」も釣果や操作性に大きく影響してきます。

長すぎるとキャスト時のトラブルや沈みにくさが起きやすく、逆に短すぎると根ズレや走られた際のクッション性が不足してしまいます。

「結局、何cmくらいがベストなのか?」と迷う方のために、ここでは基本的な長さの目安と、釣り場やアジのサイズに応じた調整の考え方を紹介します。

なお、リーダーの長さについてさらに詳しく知りたい方は別の記事で詳しく解説しています。

▼以下の記事からご覧ください▼

基本は30〜50cm|短すぎ・長すぎのリスク

アジングにおけるリーダーの長さは30cm前後がもっとも扱いやすく、汎用性の高い長さだと私は考えています。

キャスト時の糸抜けや飛距離、感度、根ズレ対策などのバランスが非常に良く、特にジグ単メインの釣りでは30cmを基準にすれば大きく外すことはありません。

ただし、私はスナップを使わない派で、ジグヘッドを結び直すたびにリーダーが少しずつ短くなっていくため、いつもあらかじめ40cmほどでリーダーを組んでおくようにしています。

これなら数回の結び直しにも耐えられますし、短くなってもすぐに交換する必要がありません。結果的に釣りのテンポを崩さず、快適に続けられるというメリットもあります。

一方で、60cm以上の長さになってくると、

- キャスト時にガイド絡みが起きやすくなる

- 軽量ジグヘッドが沈みにくくなる

- 視認性が上がってアジに見切られる可能性がある

といったリスクもあるため、あまり長くしすぎないことも大切です。

反対に20cm以下など極端に短いと、根ズレや突発的な走りに対するクッション性が足りずバラシやラインブレイクのリスクが高まります。

釣り場の状況や自身の釣りスタイルに合わせて、30〜50cmの範囲内で微調整するのが最適だと感じています。

釣り場・ターゲットサイズ別の長さ調整

リーダーの長さは一律ではなく、釣り場の状況や狙うアジのサイズに応じて柔軟に調整することが大切です。

たとえば、根ズレの心配がない堤防や港内での豆アジ〜中アジ狙いなら、30〜40cmの短めリーダーで感度と操作性を重視したセッティングがおすすめです。

一方で、テトラ帯や障害物が多いポイント、尺アジ〜ギガアジ狙いでは、やや長めのリーダーを使う方が安心できます。

実際に尺アジ狙いで私が通っているポイントはテトラ帯で、PE0.3号+フロロカーボン1.5号・100cmのロングリーダーというセッティングで挑むことが多いです。

障害物の少ない漁港や堤防であれば、尺アジ狙いでもエステル0.4号+フロロ1号に50cm前後といったやや長めのセッティングで挑むこともあります。

この太さと長さなら十分な感度と飛距離を保ちつつ、尺クラスの引きにもある程度対応可能なので、開けたポイントでは積極的に使っています。

というのも、尺クラスのアジは走る力が強く、さらにテトラの角などにラインが触れると一瞬でラインブレイクしてしまいます。リーダーが長いことで「衝撃吸収」と「耐摩耗性」を確保できるのが大きなメリットです。

また、ナイトゲームで水中が暗くなり見切られのリスクが減る場面では、少し長めにして安全性を高める判断もアリだと思っています。

逆に、日中・澄潮・高プレッシャーといった状況では、アジの警戒心が強くなるため、あえて短め&細めのリーダーにして違和感を与えないセッティングを優先することもあります。

このように、単に「何cmが正解」というよりも、釣り場とアジの状況に応じて調整していく柔軟さが、アジングにおいてはとても重要です。

アジング用リーダー素材はフロロ or ナイロン?それぞれの特徴と使い分け

エステルラインを使うアジングにおいて、リーダーの素材選びも釣果を左右する大事な要素のひとつです。

リーダー素材には主に「フロロカーボン」と「ナイロン」の2種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。

「どっちが正解?」と聞かれれば、正直シーンによりますが、素材の特性を理解しておけば自分の釣りスタイルやフィールドに合わせて使い分けることが可能

ここでは、それぞれの素材の特徴とおすすめの場面、そして私自身がどう選び、どう使い分けているかを紹介していきます。

フロロカーボンの特性とおすすめ場面

結論から言えば、アジングで使うリーダー素材は「フロロカーボン一択」でOKです。

エステルラインとフロロカーボンは非常に相性が良く、特に感度・沈みやすさ・耐摩耗性という点において抜群の安定感があります。

私自身、昨年はアジングで1,000匹以上釣ってきた中で、ほぼすべての場面でフロロを使ってきました。

昔はナイロンリーダーも試したりしていましたが、結局戻ってきたのがフロロです。

張りが強く、伸びが少ないためボトムの感知能力が高く、バイトをダイレクトに伝えてくれるのが魅力。

特に豆アジや活性の低いシビアな状況下では、こうした感度の高さが大きな武器になります。

また、テトラ帯や足場の悪い場所での釣りでも、フロロの耐摩耗性は非常に信頼できるポイントです。

実際、私が通っているようなテトラ帯の尺アジポイントでも、安心して使えるのはフロロだけだと感じています。

迷ったらまずはフロロ。正直、これさえ押さえておけば素材選びで大きく失敗することはほとんどありません。

ナイロンの特性と使いどき

基本はフロロリーダーがおすすめですが、だからといってナイロンがダメかというと、全くそんなことはありません。

実際、ナイロンしか手元にない時でも十分釣りは成立しますし、アジング初心者の方にはナイロンを使うメリットもいくつかあります。

まず、ナイロンは適度に伸びがあるため、フッキング時のショックを吸収してくれます。これにより、バラシが減る・口切れしにくいという安心感があります。

また、しなやかでライントラブルが起きづらいのも特徴のひとつ。特に夜釣りや風がある日など、ライン操作が難しくなる状況ではナイロンの扱いやすさが武器になります。

私自身も過去にナイロンリーダーを試したことがありますが、正直言って「大きく釣果が変わる」という場面はあまりありませんでした。

とくに近距離のジグ単・常夜灯周りの豆アジ狙いであれば、ナイロンでも十分対応可能です。

「まずはアジングを始めてみたい」という方や、「道具を買い足すのはまだちょっと…」という方であれば、ナイロンからスタートするのも十分アリだと思います。

アジング用リーダーにおすすめの製品4選(エステルライン用+PE用もおまけで紹介)

ここでは、私自身が実際に使用してきた中で本当におすすめできるリーダーを厳選して4つ紹介します。

メインはエステルラインと組み合わせるリーダーですが、最後にPEライン使用時に信頼している1本も紹介しています。

アジングはラインバランスで釣果が変わる繊細な釣りだからこそ、リーダー選びは軽視できません。

「とりあえずこれ選んでおけばOK」という定番から、コスパ重視の1本、見えづらさに特化した特殊カラーまで、それぞれの個性と実体験に基づいた選び方をお伝えします。

バリバス アジングマスター ショックリーダー

迷ったらこれでOK、というレベルでおすすめしたいのがバリバスのアジングマスターショックリーダーです。

私自身、アジングのリーダーはこれを最も多く使用しています。理由は単純で、バランスがとにかく良いから。

張りすぎず、しなやかすぎず、ちょうど良い“コシ”があり、ノットも組みやすい。

それでいて感度も高く、豆アジの小さなアタリもきちんと拾えるので、使っていて安心感があります。

パッケージには「アジング専用」と書かれていますが、実際の使用感もその通りで、エステルラインと組み合わせた時の相性は抜群です。

太さのラインナップも豊富で、基本の0.6号〜1号あたりを場面に応じて使い分ければ、漁港の豆アジからテトラの尺アジまで十分に対応可能です。

価格はやや高めですが、性能・信頼性を考えると1本持っておくと間違いのないリーダーだと思います。

DUEL 魚に見えないピンクフロロ ショックリーダー

「魚から見えにくいリーダーを使いたい」という方には、DUELのピンクフロロが非常におすすめです。

このリーダーの最大の特徴は、人間の目には見やすいピンクカラーでありながら、水中では魚にとって見えにくくなる特殊な色合いです。

私自身が使っていて実感したのは、アジがラインにぶつかってくる頻度が明らかに増えたこと。

「あ、これは見えてないな」と思わされました。

とくに澄潮や日中のデイゲームでは、アジの警戒心が高まりやすく、こうした“見えづらさ”の要素が釣果に影響する場面も少なくありません。

また、ピンク色は手元では結びやすく、視認性も高いため、扱いやすさの点でもメリットがあります。

高すぎず手に入りやすい価格なので、1本持っておいて損はないタイプのリーダーです。

ヤマトヨテグス フロロショックリーダー

コストを重視したい方におすすめなのが、ヤマトヨテグスのフロロショックリーダーです。

とにかく価格が安く、どこの釣具屋でも手に入りやすいのが魅力。ネット通販でも手軽に購入できます。

「安いから不安」という声もありますが、私自身の使用経験ではアジング用途なら全く問題なく使える品質だと感じています。

結束強度や張りのバランスも十分で、ジグ単・キャロどちらでもしっかり対応可能。ノットも組みやすく、初心者の方にも扱いやすいタイプです。

釣行回数が多くて頻繁にリーダーを交換する方や、練習・予備用として何本かストックしておきたい方には、コスパ面で非常に優秀な選択肢になると思います。

(番外編)シーガー プレミアムマックス

PEライン使用時に私が信頼して使っているのが、シーガー プレミアムマックスです。

このリーダーは耐摩耗性と強度が非常に高く、根ズレが多いポイントや大型のアジを狙う場面で絶大な安心感があります。

特筆すべきは、同じ号数でも他のリーダーよりポンド表記が高いという点。つまり細いのに強いという、まさにアジングに理想的なスペックを備えています。

さらに、しなやかさと適度なハリのバランスも絶妙で、ノットの結びやすさ・トラブルの少なさも高評価ポイント。

私がPE0.3号+フロロ1.5号〜2号のセッティングで尺アジ〜ギガアジを狙う際には、このリーダーを選ぶことがほとんどです。

少し値は張りますが、「大事な1本を逃したくない」という場面ではこのプレミアムマックスが頼れる相棒になるはずです。

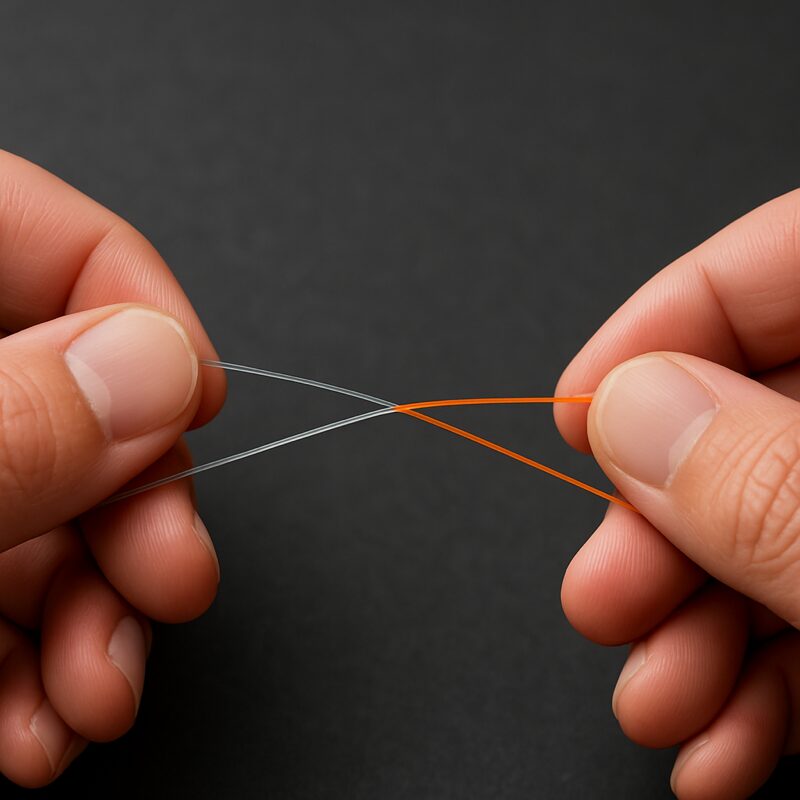

エステル×リーダーのライン結束方法|アジングにおすすめノットと結び方のコツ

エステルラインは感度に優れる一方で、伸びがほとんどなく結束部分が弱点になりやすいという特性があります。

実際、アジング初心者が最初に悩むのが「リーダーとの結び目で切れる」「ノットが滑る」といったトラブルではないでしょうか。

私自身もこれまで数えきれないほどの結び直しを経験してきましたが、いまでは簡単で、強度も十分なノットに落ち着いています。

ここでは、エステル+フロロの組み合わせで信頼できる結束方法と、実際の使用感、さらにPEラインにも応用できる万能ノットまでご紹介します。

コレだけ覚えればOK!”トリプルエイトノット”|簡単で強度も十分

私が普段のアジングで最も多用しているノットが、この「トリプルエイトノット(8の字結び)」です。

エステルラインのような細くて張りのあるラインでも結びやすく、強度も十分。

現場でサッと結び直したい時にも重宝しています。

特に風が強い日や、夜の常夜灯下などでの視認性が悪い場面でも、このノットは工程がシンプルなので安定して結束できます。

私はPEラインを使うときも、「とにかく早く結び直したい」「FGノットを組む時間が惜しい」といった場面では、このトリプルエイトノットを臨時で使うことがあります。

強度だけで見ればFGノットに劣りますが、実釣レベルでは十分な強度があり、トラブルも非常に少ないと感じています。

釣り場で「結びにくい…」と悩んでいる方には、まずこのノットから試してみるのがおすすめです。

トリプルエイトノットの結び方は、シーガー公式サイトで図解付きで分かりやすく解説されています。

▶ 詳しくはコチラ(シーガー公式サイト)

現場で便利な“電車結び”|緊急時や初心者にもおすすめ

「現場で早く結びたい」「まだノットに慣れていない」という方におすすめなのが、電車結びです。

構造は非常にシンプルで、PEやエステルとリーダーをそれぞれハーフヒッチ状に巻き付けて結ぶだけ。慣れれば30秒〜1分程度で結束できます。

強度に関してはFGノットなどには劣りますが、ジグ単や軽量キャロなど負荷の少ない釣りでは十分対応可能です。

私自身も、ノットを組み直す余裕がない時や、釣り初心者の友人と一緒に釣行する際にはこのノットを使うことがあります。

とくに常夜灯周りの漁港などでライトゲームをする際には、シンプルでトラブルも少ない電車結びは非常に実用的。

完璧を求めない“応急的な1本”としては十分戦えるノットなので、ぜひ覚えておきたい結び方のひとつです。

電車結びの結び方は、シーガー公式サイトで図解付きで分かりやすく解説されています。

▶ 詳しくはコチラ(シーガー公式サイト)

PEとの結束にはFGノットが最強|現場で使い分ける判断軸

PEラインを使用する際のリーダー結束は、やはりFGノットが最強です。

細くてコシのないPEラインは、ノット部分でのすっぽ抜けや摩耗トラブルが起きやすいため、しっかり編み込むFGノットの高強度・耐久性が最大の武器になります。

私自身、大型アジや根ズレのあるポイントで本気の勝負をしたい時は、迷わずFGノットを選びます。

ただし、エステルラインとの結束にFGノットを使うのはおすすめしません。

理由は単純で、エステルは伸びがなく、ライン自体が弱いため、編み込みの途中でラインが切れてしまうことが多いからです。

無駄に時間がかかるうえ、結びづらく、強度面でも安定しません。エステルにはもっとシンプルで滑りづらいノット(例:トリプルエイトや電車結びなど)の方が断然おすすめです。

PEラインで使用する場合は、釣行前にFGノットをしっかり組んでおくのが理想。

ただし、風が強い・暗い等で組みづらい場面や、地合い中で時間が限られている場面では、トリプルエイトノットや電車結びなどの“時短ノット”を一時的に使うこともあります。

理想はFG、でも現場では柔軟に判断する。この切り替えができるようになると、より釣果が安定してくるはずです。

FGノットの結び方は、シーガー公式サイトで図解付きで分かりやすく解説されています。

▶ 詳しくはコチラ(シーガー公式サイト)

まとめ|アジングで使うエステルラインのリーダーは超重要!

アジングでは、エステルラインの感度と軽さを活かすことで、豆アジの小さなアタリまで拾えるのが大きな強みです。

しかし、リーダーとの相性を間違えると、ラインの特性を活かせず、釣果が激減することもあります。

今回の記事では、リーダーの号数・長さ・素材選びから、現場での結び方(ノット)、さらには実際に使えるおすすめ製品まで、すべて網羅してご紹介しました。

結論として、エステルを使ったアジングでは:

- 太さは0.5〜1号程度のフロロリーダーが最適

- 長さは30〜50cmが基本

- 素材は基本フロロでOK(ナイロンは代用可)

- 結束はトリプルエイトノットや電車結びでOK(FGはPE専用)

どれも一見すると小さな違いですが、アジの繊細な吸い込みやバラしを左右する重要な要素です。

ちなみに、私が最もよく使っているセッティングは

エステル0.3号+フロロカーボン0.6号+長さ40cm+トリプルエイトノットという組み合わせです。

初心者の方はまずはこれを真似してみてください!間違いない組み合わせですよ。

アジングの世界は奥が深く、ほんの少しの調整が結果を大きく変えてくれます。「なんとなく」から一歩踏み込んだリーダー設定で、ぜひ次回の釣行をレベルアップさせてください!

リーダー選びで迷ったら、ぜひ本記事の要点と合わせて

▼当サイトオリジナル自動計算ツールもご活用ください▼

今回の内容をさらに”深掘り“したアジングのリーダーの「長さ」と「太さ」についての記事はコチラから▼

▼その他のアジング関連記事はコチラから▼

コメント